В Нижнем Новгороде идет Международная биеннале экологического искусства — первый в стране настолько масштабный (шутка ли — 250 работ от 70 художников из 33 стран) смотр современного искусства по теме, которая давно перестала быть «узкоспециализированной». SETTERS Media рассказывает, из каких проектов состоит биеннале, а заодно вспоминает главные имена в истории экологического искусства.

«Слово “экология” медленно, но верно занимает центральное место в разговорах не только о климате, но и о культуре, экономике, даже политике» — говорит в интервью заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. И действительно — тема, которая когда-то, по мнению широкой публики, волновала только кучку «алармистов» (помните эти времена?) теперь в любой новостной сводке: человечеству надо срочно придумать как вернуть в мир нормальную зиму, остановить повсеместные чудовищные лесные пожары (тут напоминаем про то, что творится каждый год в Калифорнии) и научить большой бизнес не разрушать, по крайней мере в таких темпах, окружающую среду.

Биеннале в Нижнем разделена по самым горячим темам и технологиям — тут и блок названный «Цифровые надежды, — генеративные инсталляции о таянии ледников, работа «Точка сингулярности», зрители которой могут, что называется, на собственной шкуре ощутить как это было — когда вселенная только создавалась. Вместе с этим размышления о том, как вообще в современном мире пересмотреть идею экологии, в центр которой обычно помещали человека. Часть работ биеннале посвящена как бы прошлому (которое, как мы помним, на самом деле не прошлое, а будущее) — темам памяти, реставрации, сохранения наследия. Некоторые художники «ушли» глядеть на планету из космоса (выставка «Земное / планетарное»), другие — наоборот — остались на земле и изучают, например, как устроено сообщество пчел — прообраз человеческого общества («Зона пчел» — совместный проект художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова). А одного из самых интересных современных нижегородских художников Даню Пирогова вообще отправили преобразовывать урбанизированные участки города в поля (как в свое время делала классик эко-искусства Агнес Денес, но об этом позже).

{{slider-gallery}}

Экологическое искусство, на самом деле, дисциплина относительно молодая, но из-за исключительной сложности и обширности вопросов, находящихся в ее основании, предполагает максимальное количество подходов и тем. SETTERS Media призывает всех доехать до Нижнего, а заодно вспоминает несколько главных имен в истории экологического искусства и рассказывает, какими техниками пользуются художники в отчаянной попытке заставить человечество хотя бы сортировать мусор.

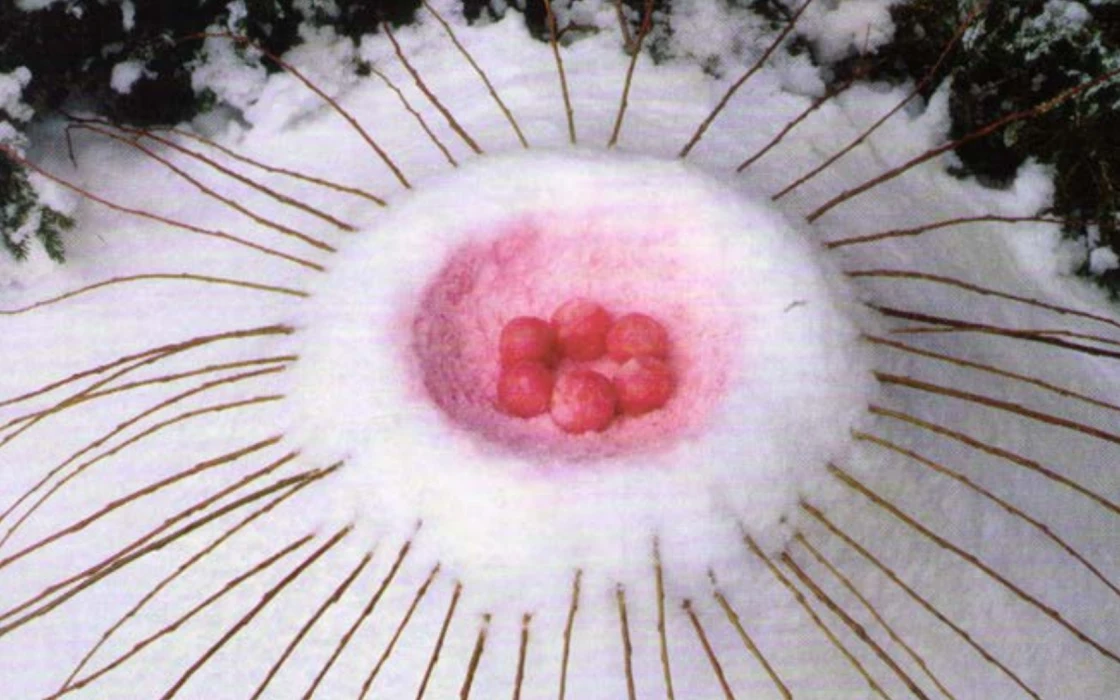

Нильс-Удо, «Гнездо», 1977

Нильс-Удо, немецкий художник, один из пионеров лэнд-арта, движения, появившегося в современном искусстве на рубеже 1960-70-х в качестве ответа на коммерциализацию области, с 1970-х строит по всему миру гнезда — с помощью подручных природных средств, которые с течением времени разрушаются и растворяются в той самой природе, которую художник и исследует. Именно поэтому Удо в какой-то момент обратился к фотографии — чтобы документировать и сохранять свои работы во времени — свидетельства хрупкого равновесия, которое необходимо поддерживать ради благополучия нашей планеты.

Среди его самых известных работ – инсталляция OVO (2000), созданная Удо в качестве обложки для одноименного альбома Питера Гэбриэла. В этой конструкции, напоминающей гнездо, лежит ребенок (сын Сьюзи Миллнс, сотрудницы студии Real World Studio, где был записан альбом), создавая параллель между природными стихиями и детской чистотой. Позже инсталляцию перенесли в сад Питера Гэбриэла, а садовник музыканта в итоге сжег ее (как мусор) — в очередной раз доказав пойнт художника.

{{slider-gallery}}

Агнес Денес, «Пшеничное поле — Противостояние», 1982

Экологическое искусство, по началу представлявшее из себя скорее нормальное протестное движение, а не художественную практику, не могло в какой-то момент не прийти завоевывать большие города — главный источник всех бед человечества. Каноническая работа экологического искусства «Пшеничное поле — Противостояние» Агнес Денес — это действительно пшеничное поле (оно же противостояние городской застройке в частности и капитализму в общем), высаженное на одной из самых дорогих территорий в мире — в сердце Манхэттена.

В 1982 году художница, одна из крестных матерей экологического искусства, засадила рожью небольшую территорию в Нью-Йорке и в течение четырех месяцев ухаживала за этим полем. Чтобы потом собрать урожай, а заодно наглядно продемонстрировать контраст между «природой» и «городом». Фотографии Денес, стоящей в поле ржи на фоне небоскребов Манхэттена с тех пор стали, что называется, историческими — вроде изображений «Рабочего и колхозницы» Мухиной.

{{slider-gallery}}

Олафур Элиассон, «The Weather Project», 2003

Датско-исландский художник, тоже последовательный борец с разрушающим планету капитализмом, любит работать не с природными материалами или теоретическими выкладками экологов, а напрямую со зрителями и их чувствами. Самые знаменитые работы Элиассона — это иммерсивные спектакли, своего рода эксперименты над публикой, которую он любит испытывать на прочность.

Так, например, в работе «The Weather Project», впервые представленной в лондонской Tate, он приглашал зрителей «пожариться» под искусственным раскаленным солнцем и самим оценить перспективы нашей планеты. А начиная с середины десятых он устанавливает по всем европейским столицам, начиная с Парижа и заканчивая Копенгагеном и Лондоном, «Ледяные часы», собранные из гренландского льда. Который на глазах публики стремительно таяли уже под раскаленным европейским солнцем.

{{slider-gallery}}

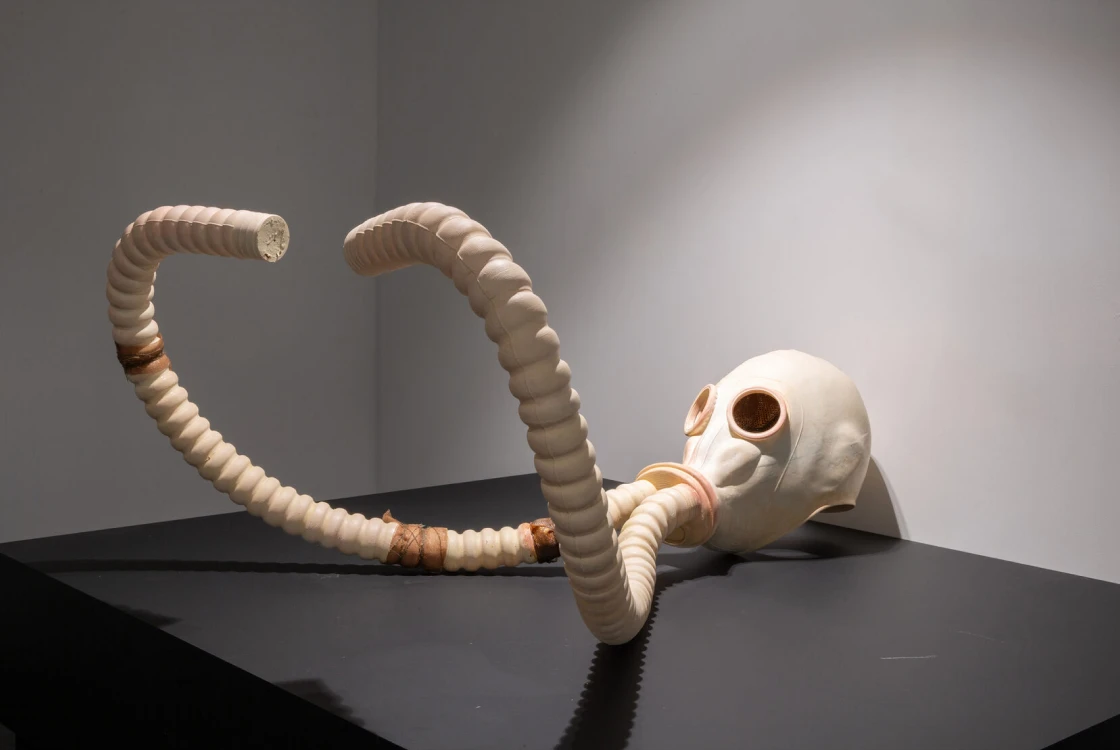

Томас Сарацено, «Биосфера 06», 2009

Аргентинский художник — одна из относительно «молодых» суперзвезд экологического искусства — работает на стыке совриска и спекулятивной науки. В центре его художественной вселенной — идея о том, что человек, возможно, не лучший «архитектор» для нашей планеты и следует посмотреть, какие альтернативы ему можно найти. Инсталляции Сарасено, часто созданные из полупрозрачных материалов, напоминают потусторонние экосистемы, парящие в воздухе. Стремясь найти возможные альтернативы нынешней эпохе «капиталоцена» и моделям, навязанным обществу поздним капитализмом, работы художника предлагают обновленную идею сообщества и экосистем, устремленную в будущее, а не в прошлое.

Одна из самых заметных работ Сарасено — «Биосфера 2.0» — проект, представляющий собой самоподдерживающую среду обитания, парящую в атмосфере — начало диалога об устойчивом образе жизни и нашей ответственности перед планетой.

{{slider-gallery}}

Энтони Гормли, «Связь», 2015

Одного из самых знаменитых скульптуров XXI века формально к экологическому искусству не относят — однако никакой разговор по теме без упоминания могучего британца не обходится. Его одинокие и одновременного впечатляющие своим масштабом человеческие фигуры, которые он устанавливает в альпийских горах, австралийских пустынях, на крышах лондонских небоскребов, мрачных побережьях, куда редко ступает нога человека, говорят публике только одно — человек в этом мире — не главный герой, надо понимать собственный масштаб.

{{slider-gallery}}

Но прямолинейно на темы экологии Гормли тоже высказывался — в 2015 году, например, он сенсационно (художники его уровня таким редко занимаются) поработал иллюстратором для The Guardian и создал, так сказать, сопроводительный материал к репринту из книги философа Наоми Кляйн об экологическом кризисе. Сам художник тогда отчеканил — «Это — мой небольшой вклад в разговор о том, как человечество во сне бредет в сторону непоправимой катастрофы».