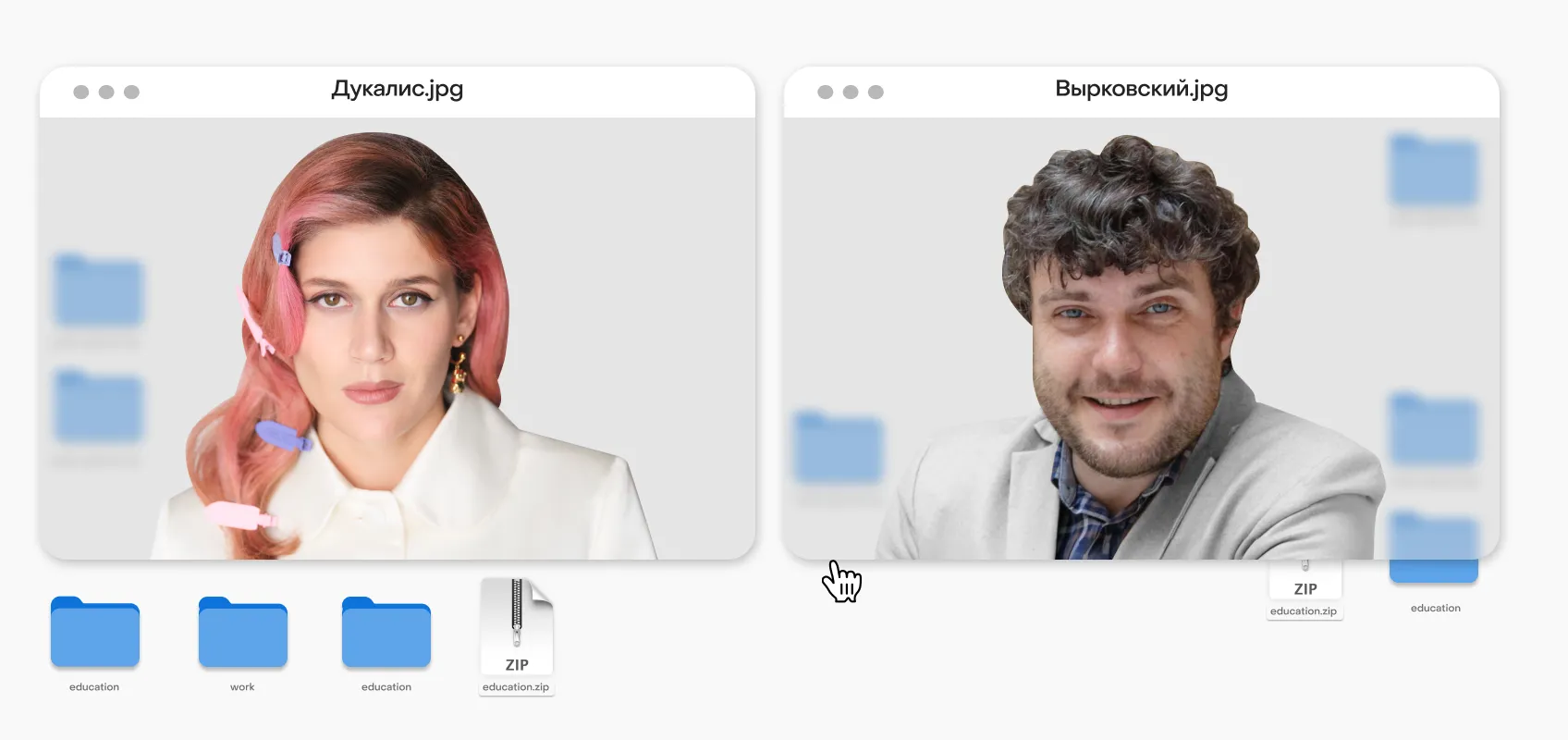

Блогеры навсегда заменили журналистов? Нужно ли высшее образование для того, чтобы вести канал на Youtube? Чего хотят молодые люди, приходя учиться в университет? Мы все обречены, и ИИ уничтожит наши рабочие места? SETTERS Media попросили обсудить эти животрепещущие темы заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ Андрея Вырковского и блогера-просветителя Ксению Дукалис.

Вырковский: Для вас то, чем вы занимаетесь, — это образ жизни, такой modus vivendi, или это просто работа, только немножко другая, не в офисе, а более крутая?

Дукалис: Мне кажется, это одно, перетекшее в другое и, к сожалению, уже не имеющее возможности вытечь обратно. Начиналось, естественно, как хобби, как желание делиться, создавать сообщество и вести споры в лучшем их проявлении — ради приближения к истине. Так как это стало получаться хорошо, за это начали приносить копеечку. Как мы знаем, если ты делаешь что-то бесплатно, а потом тебе дали копеечку, делать бесплатно уже не так приятно. Поэтому я бы сказала так: если бы у меня была возможность жить на деньги Уоррена Баффета, я бы ушла в лес и просто радостно читала все свои книжки, смотрела интервью умных людей и вообще ни с кем не разговаривала. Но есть риск, что потом мне все равно захочется этот опыт в какую-то текстовую форму облечь.

С аудиторией у меня сложились симбиотические отношения. Они получают от меня разное — начиная от идей, что почитать, заканчивая ощущением, что они что-то прочитали и культурно обогатились. А я, в свою очередь, делаю большое одолжение себе, потому что прорабатываю полученные знания. Как преподаватель, вы, как никто другой, понимаете, что ничто не уложит материал в голове лучше, чем возможность пересказать и обсудить его с кем-то. Ну и, конечно, деньги зарабатываю.

Вырковский: То есть я правильно понимаю, что самый большой… ну, назовем это… «кайф» — это общение с людьми и чувство полезности, то бишь «я кому-то нужна»?

Дукалис: Я не могу сказать, что я кому-то нужна. Я обычно испытываю что-то типа комбо из стыда и неловкости, когда ко мне подходят и говорят добрые слова. Это скорее… даже не про самоценность, а про момент борьбы с одиночеством. Мы, люди, социальные животные, — абсолютный трюизм, но это правда. Я искренне верю, что любой кайф гораздо круче, когда ты его с кем-то разделяешь, будь это торт, путешествие или искренний восторг от найденной информации. Когда я этим делюсь и люди реагируют, я как будто усиливаю для себя ощущения. Поэтому, наверное, это все-таки про что-то другое, чем просто быть нужным.

Вырковский: Ксения, а можно я задам немножко провокационный вопрос? Только не обижайтесь, пожалуйста. Когда вы произнесли слово «трюизм», меня что-то остановило. Вы выучили его, когда пытались что-то объяснить своим подписчикам?

Дукалис: Мы с вами будем сегодня говорить про высшее образование, и нет большего чирлидера высшего образования, чем я. Я всегда говорю «да», «да» — и только «да». Ни один Ян Топлес, Ксюша Дукалис и 300 млн часов интернете не заменят вам хорошую академию. Я умру на этом холме. Из-за этого я после журфака пошла в ВШЭ и отучилась на социолога. В принципе, я сейчас закончу с детьми и пойду в аспирантуру — и буду сидеть в этой академии всю жизнь. Я там, где я есть, потому что у меня хороший фундамент гуманитарного образования — школьного, журфака МГУ, курсов, которые я проходила и в России, и за границей. И конечно, от семьи тоже далеко не уйдешь: в детстве и подростковом возрасте я много читала и прилично огребала, если не очень ладно выражалась. Поэтому слово «трюизм», очевидно, я встретила не на просторах твиттера. А слово «лапидарно» узнала не из рилзов и тикток-роликов, а читая Троцкого.

{{slider-gallery}}

Вырковский: Ко мне приходят юные ребята с горящими глазами, и все хотят (обобщая) одного: быть блогерами, зарабатывать, делиться чем-то с миром. Поэтому вопрос, Ксения: вы можете алгоритмизировать секрет своего успеха? Или это сложная комбинация случайных факторов?

Дукалис: Не люблю слово «успех», но попробую сформулировать. На моем жизненном пути были моменты, скажем так, увеличительного стекла, лупы, благодаря которой меня узнавала новая аудитория. Но если бы к этому моменту у меня не сформировался свой авторский стиль, то ничего бы не срослось. Не мне объяснять вам, что миллион подписчиков и качество и ценность контента — это, мягко говоря, не синонимы. Все-таки канал «Культура», как мы знаем, не то чтобы номер один в рейтингах на телике. На телике в топах «Время покажет».

Я знаю, что должна делать, чтобы больше виралиться, знаю, как упрощать форматы, чтобы быстрее расти и так далее. Но это сделка с собой. И это сделка, которую я не очень хочу совершать. Мне комфортно там, где я есть. Мое положение — это результат моей работы, огромной, честно вам скажу, а еще постоянной модификации и подстройки под этот ужасно меняющийся мир, при этом со стремлением оставаться верной себе.

Короче говоря, если к вам приходят дети, то им нужно объяснить разницу между марафоном и спринтом. Я с 2011 года, то есть уже 14 лет, занимаюсь блогом. За это время я заработала репутацию и сформировала костяк аудитории. И я знаю, что еще лет десять лет я точно смогу функционировать, не выгорая. Ну, если не сойду с ума и не начну делать какие-нибудь страшные вещи. Но часто блогинг превращается в спринт. Люди загораются, снимают 101 рилз, а потом выгорают. Об этом многие не говорят, но, вообще, это омерзительная дементорская работа. То есть она высасывает из тебя жизнь очень сильно.

Вырковский: Если лет десять назад студенты пытались простроить свой карьерный трек через «ну сначала журналист, потом записная книжка, потом пиар», то последние лет десять все простраивают свой трек в голове только через платформу. То бишь это фундамент, они с этого начинают. Дальше все остальное. Дальше может быть и журналистика, и агентство — все что угодно. Платформа — равно личный бренд, и понеслось то, о чем вы сейчас говорите. Когда им объясняют, что историю успеха проигравшие вам не расскажут и что на одного как бы выигравшего приходится 10 млн тех, кто ничего не добился, — они этого не слышат.

И к тому же у них постоянно перед глазами очень большое количество бенчмарков, с которыми они сравнивают себя. Если на семинаре их спросить: «В чем секрет успеха … ?» — и подставить имя любого топ-блогера, то они могут додуматься только до такого ответа: «Они такие, как все, как мы». И дальше они думают: «Мы же точно такие, у них миллионы подписчиков, и мы тоже хотим и можем». Очень сложно вот эту вот логику истребить. Боюсь, она уже неистребима.

Дукалис: Рубрика «Как осадить зумеров и поколение альфа» — встретились два одиночества обсудить. (Смеется.) Я вот, например, придумала для себя мотивацию. За последние несколько лет появилось множество блогеров, у которых гораздо больше подписчиков, чем у меня, — молодых, клевых и модных девчонок и парней. Я их сама читаю и слежу за ними в силу своей профдеформации. И я заметила, что у них не так много рекламы. А зачем тебе популярность? Ну, объективно, если не брать в расчет психологические потребности. Ну all in all в конечном счете бабки. Так если ты будешь вот такой же, как все, generic, то на тебя подпишутся просто ради подписки. Сейчас таких взлетевших «героев» десятки, сотни тысяч. К чему я это все говорю? До нового поколения нужно донести, что набрать смотрящие головы легко, но не факт, что ты их монетизируешь. Где гарантия, что ты в марафоне, а не в спринте? Поговорим, как сказать, языком Картозии, очень жестко, в лицо. Расцвести могут единицы, те, у кого есть определенная харизма, определенный it-фактор. И ты этому не научишь. Я понимаю, что, может быть, звучу как-то элитистски, но это действительно так. Есть люди, у которых от природы есть эта искра, да? Им легче. Из десяти человек, которые снимали одинаковые рилзы, выстрелит один такой. Хотя стартовые условия у всех были одинаковые. Тысячи людей приезжают в Голливуд за мечтой, но актерами становятся единицы. Остальные работают официантами.

Когда у меня есть возможность с кем-нибудь поговорить, я всегда объясняю: «Чуваки, это, конечно, классно, на Бога надеемся, но сами не плошаем». И не оплошать сильно помогает наличие фундаментальной базы, скиллсета, который, в частности, дает хороший университет. Образование дает тебе определенную картину восприятия мира, поэтому академия очень нужна.

К слову, об академии. Когда я училась, журналистика еще какая-никакая была. А сейчас это зверь в Красной книге. Я не представляю, что кто-то хочет полноценно быть журналистом. И мне студентов трудно винить, потому что, ну, как ты можешь хотеть того, чего ты не видишь?

Вырковский: Знаете, здесь была бы хорошая отбивка: «Дети, учитесь — вы должны знать слово “трюизм” как минимум».

{{slider-gallery}}

Дукалис: А вот поговорим о тех, кто учит. Хочу поделиться личной болью: в 30 лет я очень хотела продолжить учиться и пошла на магистратуру в Вышку. Я была заряжена как не в себя. Пойти учиться в 30 — это осознанный выбор, а не потому, что родители заставили. И там были преподаватели, которые своим отсутствием методики и в принципе отношением ко всему отбивают какое-либо желание посещать занятия. И речь не о возрастных «динозаврах» — на их лекциях я слюни пускала и все записывала. Это в основном молодые преподаватели. Приходят молодые чуваки, лет 30, и они… ну, они не могут преподавать, понимаете? Плохо пересказывают какие-то статьи научные, которые я и так могу почитать, шутят про эмиграцию и Киркорова, и я сижу и думаю: «За это я свои гроши отдаю?» Вот вы мне скажите, с чем связана эта проблема. Кадровый голод?

Вырковский: А я отвечу в вашем стиле: сложно и тоже комплексно. Первое. Кадровый голод сейчас есть везде. Где-то этот голод сильнее, где-то слабее. Но самый большой вызов, мне кажется, даже не в этом. Дело в том, что мы последние десять лет переживаем революцию. Нынешняя реальность создает очень завышенные требования ко всем, кто имеет отношение к каким-то фундаментальным вещам, в том числе к преподам. Я не люблю теорию поколений, я считаю, что в ней много косяков, но сейчас такое ощущение, что она в первый раз в истории начинает работать.

Мы все предполагали, что дети должны иметь какую-то общую базу, что им всегда будут интересны плюс-минус одни и те же вещи. А сейчас все совершенно по-другому. Появилось истинно цифровое поколение, которое выросло со смартфонами в руках. Исходя из своего опыта, могу сказать, что они очень фрагментированы и сильно разбросаны по своим группам, и в своих группах они эксперты: они хорошо знают темы, которые им интересны. Условно говоря, грудное кормление ежиков. Они прямо профессионалы в этом. Но группы практически не пересекаются либо пересекаются в незначительных плоскостях. Перед вами сидят, например, три человека, увлекающихся грудным вскармливанием ежиков. Другие три увлекаются разведением муравьиных ферм. И преподу нужно как-то их завлечь, объединить в одну группу, связать с интересными им темами и чему-то научить.

Найти людей, которые готовы с ними биться… Преподаватели 50+ еще могут: у них просто больше педагогического опыта, они видели разное. А преподам, которым по 30 лет, эта ситуация дискомфортна. Аудитория изменилась катастрофически.

Второй момент — развитие ИИ. Еще не было в мире гуманитарной технологии, которая бы настолько быстро развивалась и меняла мир. Впервые в истории человечества появилась возможность бесконечной трансляции, бесконечной редупликации гуманитарного знания. Например, люблю я Сименона, у него несколько сотен произведений. И я могу быстренько обучить машинку, она мне сделает десять тысяч. Я буду до конца жизни, как мышь с электродом в мозге, кайфовать от этого квази-Сименона. Это же вызов гуманитарному существованию как таковому. Чем все это закончится, неизвестно.

Скажите, какой рядовой препод сможет очень быстро оседлать этого конька? Я вообще не уверен, что этот вызов под силу среднему преподавателю. Это уже удел либо очень опытных, либо очень одаренных. Потому что, с одной стороны, у нас есть технологический вызов, с другой — поколенческий, то бишь социальный вызов. У меня есть любимый пример, крупный телепродюсер как-то сказал: «Очень любопытно. Все вроде такие хипстеры, все вроде там сидят в интернетах, смотрят ютьюбчик. А вот им наступает 30, они берут ипотеку, выходят замуж либо женятся, у них деточки — и они, оп, как-то обнаружили себя перед каналом “Домашний”». Сейчас мы уже не знаем, сядут они смотреть телеканал «Домашний» или нет.

Дукалис: «Домашний», видимо, не сядут смотреть. Судя по тому, как резко запатриотилась молодежь, смотрят и читают другие каналы. Вот это, мне кажется, очень интересный феномен, который никто не прогнозировал.

Про нейросети я согласна. Мне кажется, треть моих выпусков выглядят, знаете, как монолог неолуддита. Я стараюсь не уходить в крайности, но иногда я просто мечтаю, чтобы, не знаю, на все серверы разом упал какой-то метеорит. Я с ужасом, честно, представляю, как вы сейчас учите детей, получается ли донести до них, что есть грань между каплей, которая как лекарство, и зависимостью от ChatGPT, которая уже яд и просто убийство мозгов. Потому что я на себе проверила, насколько это подсаживающая штука. Как калькулятор, когда начинаешь на нем умножать 5 × 5.

{{slider-gallery}}

Вырковский: С моей точки зрения, совершенно очевидно, что сейчас отмирают либо в самом скором времени должны отмереть некоторые академические форматы. Некоторые из них уже бесполезны: рефераты, возможно, курсовые. Дипломы еще поживут, потому что там остается большая эмпирическая и, соответственно, самостоятельная часть. Лекции — тоже отмирающий формат. Суперталантливых лекторов, которых хочется слушать и ими восхищаться, мало. Это сложная работа. Условно говоря, академический курс — это 16 или 18 пар. Пара — это полтора часа. Попробуйте удержать внимание человека на протяжении часа. Час — это уже предел, уже все, ты устаешь, а полтора…

Но что остается абсолютно академическим, это семинары. Любого рода интерактивы, игры — это вещи, когда ты постоянно прессуешь студента, чтобы он сразу отвечал face to face. Я вообще уверен, что экзамен должен сдаваться без подготовки. Если ты знаешь — ты и так знаешь, незачем готовиться. Иначе появляется желание воспользоваться советом друга или ИИ.

Дукалис: Я думаю, что вы тоже с этой мыслью сталкивались: с одной стороны, есть понимание, что академия должна меняться и адаптироваться; с другой стороны, есть опасения, что случится огромный поколенческий разрыв. Не хочется звучать снобистски, но и интеллектуальный разрыв.

Мы до фига всего читали на журфаке, и я помню, как мы уже тогда, на третьем курсе, ржали над первокурсниками, которым было сложно читать Гомера. Мы такие: вот вы лохи. В смысле, Гомера им тяжело читать? Сейчас, ну, я уже даже боюсь представить, что с этим Гомером. Может, даже краткое содержание уже не читают, а сразу спрашивают у ChatGPT, кто такой Арес. Ладно, шучу, но к чему я это? Меня просто пугает, что мы теряем огромный пласт гуманитарного знания, на базе которого ты можешь работать вообще в любой творческо-гуманитарной области.

Если мы будем делать исключительно семинары, то как они это все будут читать? Понимаете, да? Получается, программа чтения должна сократиться еще больше. При этом давать прикладные навыки академия не умела еще в мои времена, когда Instagram* только вылупился и начинал махать лапкой. Пиком прикладных знаний было конструирование базовых сайтов. И все такие: «Вау, вот это мы могем». Мне кажется, академия все равно не поспевает за изменениями и как будто не стоит от нее ждать чего-то прикладного.

От академии хочется — опять же, что я надеялась получить и частично получила — этой огромной, фундаментальной крутой базы. Ну, например, та база, которую я выучила на журфаке и транслирую своей аудитории, — про методы работы с информацией: что такое источники, как их верифицировать, что есть хрень, а что нет. Потому что умение критически мыслить — главный навык, который, на мой взгляд, ты должен получить после универа, если речь про гуманитарное образование.

Вырковский: Я, как старый герменевтик, скажу, что, мне кажется, академия должна учить одному языку, который все понимают. Под языком можно понимать разное. Но я приведу один пример, который я часто рассказываю студентам, он очень хорошо заходит. Этот пример десятилетней давности, когда я начал понимать, что вообще происходит с медиа и с людьми. Ребята сидели около памятника Ломоносову и пели под гитару песни. И пели почему-то Чижа «А не спеть ли мне песню о любви?». Я подхожу и говорю: «Ребятня, ну как бы это моя молодость, а не ваша, да? Это я должен сидеть с гитарой тут играть, а не вы». Они говорят: «А у нас общих песен нет. Вот эту мы знаем, потому что ее слушали наши родители. Это общее, это знают все». И недавно студенты отмечали на памятнике последний экзамен, тоже играли на гитаре. И я снова заметил, что как только играет что-то старое вроде Цоя — все знают и подпевают, а если что-то новое, то они включают смартфоны и читают текст, потому что слов не знают или вообще впервые слышат.

{{slider-gallery}}

Понимаете, в чем дело? Они говорят на разных языках. Какой-то код им нужно прошивать. Причем я произнесу слово «должны», которое терпеть не могу, потому что если им не вбить этот общий код, то ИИ его очень быстро разрушит.

Дукалис: А не может быть сегодня у них какого-то универсального культурного языка, кода, потому что откуда ему взяться? Нынешняя молодежь действительно разбрелась по нишам. Собственно, мы тоже. Просто у нас есть нулевые-девяностые, которые теперь кажутся замечательными, потому что это последний бастион чего-то общего, этих моментов единения: we were cringe, but we were free.

Почему я это говорю? Кажется, важность академии как раз в этом — она должна склеивать и давать, ну, если не общее понимание, то хотя бы общие островки, в которых мы будем соглашаться или не соглашаться друг с другом. Например, когда я разговариваю с выходцами с журфака, я могу сделать отсылку к хождению Богородицы по мукам и понять, что у нас был общий опыт страдания от руслита. И так далее.

Вот вы сказали про герменевтику, и я вспомнила про огромную проблему, с которой я часто сталкиваюсь и буквально сатанею. Это неумение работать с текстом. Что я под этим подразумеваю? Буквально вычленение в тексте смысла. Я даже не говорю про media literacy — я осознала, что это понятие, мягко говоря, находится в коме, когда в 2015-м люди в интернете на полном серьезе писали про коллаборацию Рианны, Канье Уэста и Пола Маккартни: «Как круто, Рианна и Канье Уэст помогают этому немолодому неизвестному музыканту». Я такая: «Б***, помогите, дефибриллируйте меня, пожалуйста, прямо сейчас».

Так вот кажется, что сегодня надо учить базовому навыку работы с текстом. Ты можешь не знать «Страдания юного Вертера», но если ты в принципе умеешь читать и понимать, — чел, ты принят. Потому что потом это выливается в то, что они тебя не понимают, не умеют читать технические задания и так далее.

Это вот про то самое «должен», про авторитарно-директивное. У меня ощущение, что в образовании иначе нельзя, потому что вокруг настолько много всего дофаминового, веселого и классного, что если тебя не напрягут и не направят, то я не знаю уже что. Потому что информации уже в избытке. Нужно, наоборот, учить ее фильтровать и с ней работать.

Вырковский: К слову, об этом. А как вы считаете, нужно ли директивно ограничивать доступ к информации или регулировать деятельность блогеров, которые делают просветительский контент?

Дукалис: Мне кажется, здесь больше имеет смысл воспитывать в человеке то самое критическое мышление. Когда я включаю ролик на ютьюбе, я очень быстро понимаю, буду я его дальше слушать или нет. Вот, например, я иногда слушаю лекции Жаринова — он прекрасный рассказчик. Но если ты сводишь это все к сухому остатку, ты иной раз задумываешься: «А что я по факту-то узнал?» Типа, здесь немножко фактиков, тут вот немножко фактиков, вот здесь вот какая-то баечка из склепа, тут немного про магический реализм.

То, что я делаю, — это тоже своего рода инфотейнмент. Качественный инфотейнмент, но я ни в коем случае не претендую ни на какую академию. Если человек может разобраться в источниках и проверить информацию, он в безопасности. Мне кажется, что вместо попыток ограничить вот эти е*** сорняки, извините мой мат, лучше научить людей не есть одуванчики, чем бегать за ними по всей стране и пытаться поймать эти парашютики.

Вырковский: Я скептик и считаю, что должен быть баланс между свободой и ответственностью. Медиа не могут заставить тебя верить в рептилоидов, но если человек в принципе допускает себе такую мысль, то медиа могут очень сильно триггернуть.

Дукалис: Мозг всегда хочет пойти по более легкому пути, да. Дать более радикальное мнение. Более радикальную позицию. Можно сказать: «Это издание получает donations отсюда, поэтому стоит перепроверить эту информацию или ознакомиться с другим источником». А можно радикально сказать: «Все СМИ врут вам в лицо! Никому нельзя верить!» Это уже манипуляция. Вот я стараюсь такого избегать.

Единственная тема, где я не выбираю выражения, — это антипрививочники. Здесь я готова лечь костьми. Ну, я уже не знаю, как с ними еще разговаривать. Вот единственная тема, где я на сто процентов уверена в своей правоте, клянусь. Потому что речь про человеческие жизни. Во всем остальном я придерживаюсь позиции «йоу, be humble, нельзя быть ни в чем уверенным на 100%».

Вырковский: А как вы готовите свои выпуски?

Дукалис: У меня есть команда из трех редакторов, каждый прорабатывает одну тему. Темы я выбираю сама и заранее говорю углы, с которых мне интересно о них рассказать. Делюсь источниками, ссылками на книжки и исследования. Нанимая людей в команду, я всегда смотрю, умеет ли кандидат работать с хабами научных исследований. К слову, ни в Вышке, ни в МГУ не учили пользоваться условным JSTOR.

{{slider-gallery}}

Я говорю: «Так, мне нужны вот такие исследования за/против. Вот пример, кто про это высказывался. Посмотрите альтернативные источники и так далее». Редакторы пишут тексты сколько-то дней. На каждую тему они готовят в среднем, получается, 30 листов А4. Потом в понедельник я прихожу, читаю это все, даю свой фидбэк. Я говорю, херня, не херня, супер. И дальше я говорю: «Так, вот это плохо, здесь нужно больше фактов, а вот это хреновейший источник». У нас есть памятка, которую я разработала по работе с источниками. Если мне кто-то принесет в качестве источника телеграм-канал MASH, я превращаюсь в тыкву и уничтожаю все вокруг взрывом. Я говорю: «Никаких мэшей, никаких вот смэшей, вот этого всего г***. У нас есть список источников, которые мы можем использовать». В общем, во вторник после правок они отдают мне финальные материалы, и я их перерабатываю уже в своей голове: я не пишу сценарий, я пробиваю в голове своего рода монолог — и все. И потом, во время съемки, пользуюсь листом с bullet-point, чтобы не забыть важное.

Вырковский: Ксения, отправляйте ребенка в детский сад и приходите на журфак. Дети будут рады.

Дукалис: Да я с большим удовольствием. Я вообще чувствую, знаете, какую-то обиду. За все время после выпуска меня позвали в университет лишь один раз: я читала лекцию в ШЮЖ — и все. А я бы с кайфом преподавала студентам.

Вырковский: Ну все, договорились.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.