С 4 по 9 октября в Геленджике прошел третий кинофестиваль актуального кино «Маяк». В этом году центральной темой лучшего киносмотра страны заявлены семейные отношения. Кинокритик Иван Афанасьев анализирует программу фестиваля и рассказывает, как со сложной (в современной России) и политически заряженной темой обошлись молодые независимые режиссеры и программный директор фестиваля Стас Тыркин.

Что отличает хорошего программного директора от других? Он не просто умеет собрать программу фестиваля, но делает гораздо больше: проектирует ее так, чтобы заодно, по возможности, слегка управлять восприятием зрителя. И речь не про НЛП-методики, а про драматургию. Грамотно собранная программа всегда помогает упорядочить свои впечатления от отдельных фильмов и сложить из них цельную картину. В этом году программа фестиваля «Маяк», если не лучшего, то одного из лучших фестивалей кино в России, была составлена Стасом Тыркиным точно: в ней есть четкая, прозрачная драматургия, которая создает ощущение одного большого, яркого и пестрого фильма. Не всегда идеального, но весьма увлекательного — в силу сопротивления энтропии, в основном процветающей в современном российском кино.

В самом начале смотра было заявлено, что сквозная тема конкурса-2025 — семейные отношения. В этом гайде я попробую не только рассказать про каждый из фильмов, но также проследить, в каком направлении двигалась мысль кураторов.

В первый день на открытии вне конкурса был показан «Лермонтов» Бакура Бакурадзе — можно уже сказать классика российского кино, основоположника современной российской авторской драмы, чей предыдущий фильм, «Снег в моем дворе», был показан на фестивале в прошлом году. В скуф-комедии про внезапную дружбу по переписке двух немолодых мужчин, которые давным-давно не общались, сияла мысль о том, что даже в такое непростое время и даже на огромном расстоянии можно сохранять человеческие связи. В новом фильме, посвященном последнему дню жизни великого поэта, Бакурадзе, в этот раз возглавлявший жюри, делает все ровно наоборот: среди величественных пейзажей Кавказских гор разворачивается трагедия о непонимании. Дерзкий офицер Михаил противопоставляет себя всему свету, который ему кажется несправедливым, а враждебный мир в лице майора Мартынова отвечает ему с ожесточением — вызовом на дуэль. Фестиваль начался с меланхолии, обуревающей непризнанного гения, и его последующей смерти — выглядит, как пролог к саге о дискоммуникации. Так и будет.

Первый конкурсный день открылся картиной «Мой сын» Вячеслава Клевцова, выпускника мастерской Вадима Абдрашитова, который, правда, в титрах значится лишь номинально. После нескольких дней съемок и полной смены концепции его заменил на этом посту Кирилл Султанов, режиссер нуара «Наступит лето». Рассказывают, что Султанова хотела видеть в этой роли Юлия Снигирь, сыгравшая в фильме роль влиятельной коррумпированной адвокатессы, которая, при содействии столь же коррумпированного мента, помогает за большие суммы денег с подлогами на судебных процессах. После того, как она вписывается в очередной обман, из-за которого за решетку садится невинный человек, справедливость за нее решает вершить бунтующий пасынок, которого оставил на попечение супруги внезапно ушедший отец. Фильм, увы, больше походит на вычурную экранизацию бульварного романа с навязчивыми библейскими аллюзиями, но мы не раз будем к нему возвращаться — он проиллюстрировал тренд на дискоммуникацию уже на уровне съемочной группы (а на время съемок это одна большая семья).

{{slider-gallery}}

Следующим номером идет «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой — дебют по ее собственному сценарию, который спродюсировал еще один конкурсант «Маяка» Дмитрий Давыдов. Якутские хорроры — это всегда территория проб и ошибок, но в этот раз опыт был из разряда «как бы скопировать японские хорроры, но так, чтобы никто не увидел». История о девушке, которая оказалась на время коронавирусной эпидемии одна в стерильной квартире, и в ожидании мужа из командировки столкнувшаяся с мистическими силами, любовно берет у старших родственников многие жанровые приемы, которые, увы, не работают.

{{slider-gallery}}

А вот замыкающая последний день картина дебютантки в игровом кино Нины Воловой «Фейерверки днем» — это первый крупный хайлайт фестиваля, потрясающий своим мастерским исполнением, многослойностью и, одновременно, простотой. Чеховская история о трех сестрах, с детства живущих в большом семейном доме за городом со слишком добрым отцом, чей бизнес приезжает спасать друг и партнер из Китая, покоряет легкостью в исполнении трудных задачах. Вот как надо говорить о традиционных ценностях: с чувством (в том числе юмора), непринужденностью, без морализаторства и при этом с глубиной высказывания. Очень интересно будет посмотреть, куда дальше пойдет карьера Воловой, которую заслуженно наградили призом за лучший дебют.

{{slider-gallery}}

Второй день фестиваля начался с конкурса короткометражных фильмов — и о нем, увы, разговаривать особенно незачем, за исключением потрясающей картины «Складки» Екатерины Скакун. Сейчас боди-хоррор крайне модный жанр, как и комедийные бадди-мувис — а это, если хотите, бодди-муви. В фигуристую девушку, работающую массажисткой, влюбляется милый экскурсовод Миша (та отвечает взаимностью), к которому, увы, приходят коллекторы. В этот момент начинается то, о чем можно догадаться из названия: дабы спасти возлюбленного, героиня решает спрятать его в складках собственного тела. Это выглядит одновременно и сюрреалистично, и по-своему жутко, и гомерически смешно, но главное — в этой удивительно, прошу прощения за каламбур, толстой метафоре есть необычайно тонкая и точная иллюстрация истинной любви: к мужчине, к собственному телу, к жизни как таковой. Заслуженный специальный приз жюри (хотя лучшим короткометром был признан «Игра в прятки» Амета Савенко).

После был показан «Огненный мальчик» Нади Михалковой (так она числится в титрах, никакой фамильярности) — написанный в соавторстве с писательницей Мариной Степновой то ли триллер, то ли драма, то ли фэнтези о парне, чья мать работает депутатом в правительстве, и который однажды стал свидетелем самосожжения своего сверстника. Боясь за свою карьеру (на носу уже третьи выборы — созвучно с третьим по счету большим проектом Михалковой), нервная мать решает спрятать взвинченного и избалованного сына в деревне у тети. А там начинается несусветное, во всех смыслах: лесные веснушчатые девы, мистические круги, собака на пути из «царства взросления», которой явно не хватает двух голов для полноты образа, и многое другое. Увы, этот странный сказочный фильм доказывает, что претенциозностью не замаскируешь откровенно неудачное, разваливающееся в каждом кадре кино. К сквозной теме: в фильме действует собрана часть семьи Михалковых-Кончаловских: Надежда позвала на роль матери мальчика Юлию Высоцкую, а на роль тети — сестру Анну.

{{slider-gallery}}

Финальным номером выступил один из фаворитов смотра среди зрителей (но не автора этих строк) — «Картины дружеских связей» Сони Райзман, актрисы, выпускницы курса Иосифа Хейфеца, на котором она училась вместе с супругом режиссером Русланом Братовым и Александром Палем, недавно вернувшимся в кино. Они и другие артисты играют, в каком-то смысле, самих себя, провожающих Паля в дальнюю дорогу — парень едет учиться во Францию. Этим довольны не все, поэтому квартирник во второй части картины будет с сюрпризом. Весьма инфантильное (иногда в хорошем, иногда в плохом смысле) кино про не взрослеющих творческих миллениалов, которое старательно копирует эстетику фильмов Марлена Хуциева, Ноа Баумбаха и «новой французской волны», с кучей шуток про киноиндустрию, рефлексию актеров и Льва Зулькарнаева в роли Чип-олл-ино (авторская задумка). Хорошо, что жюри отметило призом актрису Марию Карпову в роли тайно влюбленной в своего друга девушки; сама же Соня была награждена призом за лучшую режиссуру. Стоит признать — снято все как с иголочки.

{{slider-gallery}}

К слову, выглядел фильм Райзман, как преамбула к показанной внеконкурсной «Новой волне» Ричарда Линклейтера про съемки «На последнем дыхании», яркой сноске к главенствующей философии «Маяка», как смотра, формирующего как раз новую волну режиссеров в России. Но до него были показаны еще две работы: первая — «На выброс» Константина Бронзита. Честно говоря, странно ставить в один ряд с дебютантами-экспериментаторами сугубо зрительский мультфильм номинанта на «Оскар». Но это не отменяет двух вещей. Первая — мультфильм про мусор, который мечтает попасть в рай и переродиться (да!), с нахальным галстуком, ворчливым старым ботинком и кнопочной мобилкой в главных ролях, совершенно чудесен, как Pixar в свои лучшие годы. Вторая — в тему дел семейных он вписывается идеально, ведь герои в нем складываются в спонтанную семью столь же ловко, как в каких-нибудь «Магазинных воришках».

{{slider-gallery}}

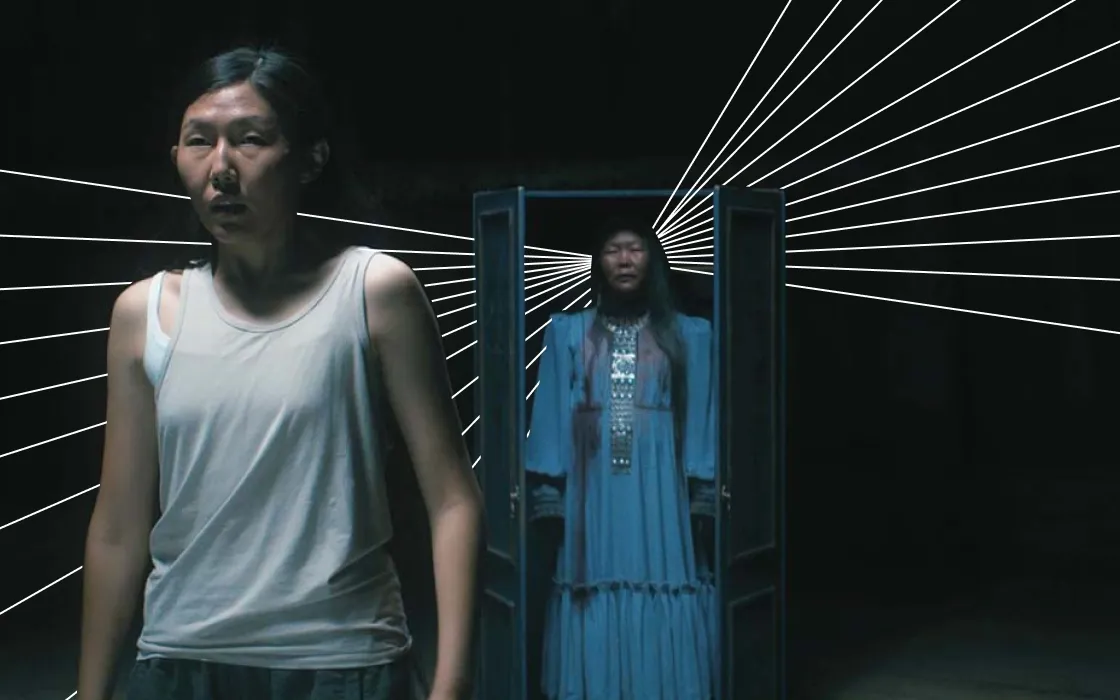

А вот второй фильм третьего дня конкурса — это, пожалуй, самая неоднозначная картина, разделившая критиков на два лагеря. «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова, современного классика якутского кино — мистическая притча о трех стариках, живущих в богом забытой деревне, которые однажды спасают из ледяной реки молодого парня, непонятно как оказавшегося в их краях. По интонации это такая «Теорема» Пазолини — внезапный гость, оттаявший после пробуждения, меняет жизни героев, которые вроде становятся счастливее, но надолго ли? Семья тут конструкт скорее номинальный (вернее, сказать, общество этих смешных дедов), а сам фильм все равно концентрируется на любимых темах этого региона — сложных отношениях современности и традиции и их нахождении внутри постколониальной оптики.

{{slider-gallery}}

Четвертый же день был самым неожиданным, хотя начинался довольно безобидно. Первым был показан «Здесь был Юра» Сергея Малкина, еще одного, как и Соня Райзман, выпускника фестиваля «Короче», представившего хулиганскую и, одновременно, невероятно нежную драму о двух разгильдяях, играющих по-хорошему говеный панк-рок, и на которых внезапно сваливается забота о недееспособном дяде одного из них (неузнаваемый Константин Хабенский, ожидаемо награжденный призом за лучшую роль). Фильм Малкина собран почти идеально — тут есть место и для комедии, и для разговора об инклюзии, и для грусти, и для грубости, которая в данном случае в тему: через трудности в коммуникации и первоначальное презрение к нежеланному родственнику (у пацанов впереди концерт, а тут этот «странный» мужик) герои обретают все, что делает человека человеком. К слову, история основана на личном опыте Малкина, так что это не поза, а честный разговор со зрителем о тех самых традиционных ценностях. Все это принесло фильму сразу две награды: главную, Гран-при фестиваля, и приз кинокритиков по итогам коллективного параллельного голосования. Абсолютно заслуженно.

{{slider-gallery}}

После этого была очень странная картина Татьяны Рахмановой, открытой на первом «Маяке»: ее «Королевство» получило приз за лучший дебют, а Алишер Хамидходжаев — за лучшую операторскую работу. Сам Алишер уже стал негласным символом фестиваля: ни один год не обходится без его участия, он то в конкурсе, то в жюри, а в этот раз у него аж два фильма, включая «Огненного мальчика». Однако второй опыт работы звездного оператора с Рахмановой, «Хорошая жизнь», чертовски разочаровывает. Экранизация рассказа Аркадия Гайдара «Голубая чашка» про отца и сына, отправившихся в путешествие, пытается показать мир глазами ребенка в стрессе (у папы с мамой не все в порядке), но в итоге сыпется и в драматургии, и в режиссуре, и в актерской игре.

{{slider-gallery}}

Финальный поворот в этом калейдоскопе семейных образов — крутой, как спуск в бездну. «Над вечным покоем», новая картина, пожалуй, самой опытной участницы конкурса Светланы Проскуриной, работающей еще с 1980-х — это своеобразный темный двойник «Моего сына», замыкающий разговор о семейных ценностях. Это такой балабанов-кор (приз за лучший сценарий Екатерине Тирдатовой, в котором каждый элемент хтони на своем месте) про соцработницу, которая решает скрыть преступление, совершенное собственным сыном, после чего ее жизнь и жизнь людей вокруг постепенно превращается в настоящий кошмар. Сыгранная потрясающей 50-летней Марией Леоновой женщина Рита — ходячее воплощение фразы «благими намерениями вымощена дорога в ад»: чем больше она пытается помочь сыну, тем больше начинает ненавидеть и его, и себя, и жизнь как таковую. Операторская работа Олега Лукичева, выигравшего соответствующий приз, собирает весь мир вокруг героини. Это идеальный аккорд для того, чтобы закончить разговор о семейных ценностях банальным, но важным выводом: дети — это, в первую очередь, про ответственность.

{{slider-gallery}}

Подводя итоги, можно сказать следующее. В этом году состав самого прогрессивного и смелого кинофестиваля в России как будто был чуть более традиционалистским (не будем строить догадки, так задумывалось или совпало) и временами менее удачным, чем в прошлые годы. Тем не менее, сама идея перенести тему семейных ценностей из поля «разговоров о важном» в пространство нормального диалога внушает недюжий оптимизм, не говоря уже о том, что кино, одно из самых polarizing видов искусства, в очередной раз продемонстрировало свою способность — даже во времена крайней отчужденности — объединять несмотря ни на что.