Кажется, с ИИ-ботами мы глупеем и заодно испытываем дежавю времен первого бума соцсетей. Разобрались, что по этому поводу говорят ученые: если кратко, дело не в самом альтернативном интеллекте, а в том, что и как мы ему делегируем и как потом себя (и его) проверяем.

В еврейских преданиях есть история о пражском Големе. Некогда мудрый раввин создал существо из глины и земли, а затем оживил его не без помощи тайного знания. Цель благая — защищать общину от кровавых наветов и погромов. Но однажды исполин вышел из-под контроля, и раввину пришлось его умертвить.

Издавна люди то и дело грезили об искусственных разумных существах. Пожалуй, самая известная история вышла из-под пера Мэри Шелли на богемной пирушке в Швейцарии: амбициозный молодой ученый Виктор Франкенштейн создает живое существо из частей тел, надеясь превзойти природу. Но все идет наперекосяк: «Пиноккио» из плоти и крови впадает в неистовство и дает жару своему создателю. Чем не притча об обратной стороне прогресса?

Теперь страх и трепет внушает не земляной великан или лоскутное чудище, а набор алгоритмов, который, как может показаться, знает все — и немного больше. Некоторые [[AGI-препперы|AGI-препперы — люди из техносообщества, радикально перестраивающие жизнь в ожидании сильного ИИ. Одни готовятся к изобилию, другие — к коллапсу; но многие сходятся в том, что до глобальных перемен есть окно в пару лет. Так что кто-то роет убежища, кто-то стремится заработать побольше, а кто-то выбирает «жить здесь и сейчас».]] уже пророчат апокалипсис и проводят последние деньки человечества за секс-вечеринками и прочим эскапизмом. И хотя это выглядит экстремально, нельзя не признать: наш мир действительно круто меняется. И не без участия того, кто, как считается, несет ему гибель.

«ИИ еще нет и столетия, а люди полностью полагаются на него в выполнении задач», — пишет технический исследователь Ритвик Наяк. Взглянем на статистику: 79% экспертов считают, что американцы взаимодействуют с ИИ «почти постоянно или несколько раз в день», но только 27% обычных людей это осознают. Вряд ли ситуация выглядит сильно иначе на другом берегу Атлантики, в Китае или России.

Рутинные задачи перестали быть такой обузой. Консультанты Boston Consulting Group с помощью GPT-4 выполняют на 12% больше заданий и выдают результаты на 40% качественнее. Разработчики, вооруженные GitHub Copilot, справляются с кодингом в полтора раза быстрее. А технический директор Bloomberg недавно заявил, что ИИ способен автоматизировать до 80% аналитической работы и повысить производительность в некоторых исследовательских областях в десять раз. Вполне вероятно, со временем искусственный интеллект оставит без работы своих же создателей.

{{slider-gallery}}

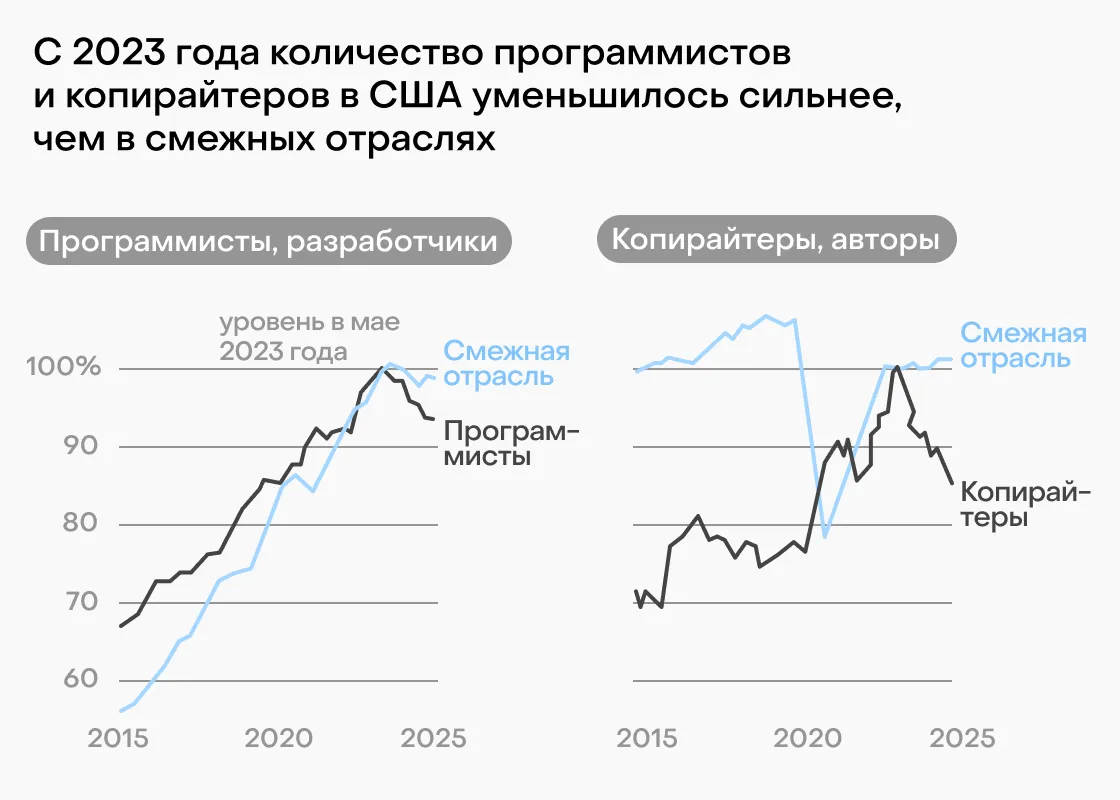

Другими словами, уничтожать человечество или превращать Землю в колоссальную [[фабрику по производству скрепок|Футуролог Ник Бостром в 2003 году высказал идею, что если дать искусственному интеллекту задачу — например, максимизировать производство скрепок — и не ставить ограничений на способы ее выполнения, то со временем он может превратить всю Вселенную в огромную фабрику. И если этому будет мешать человечество, вероятно, ИИ быстро с нами расправится.]] ИИ пока не стремится (собственно, нет признаков, что он обладает хоть какими-то собственными устремлениями). А вот рынок труда уже трансформируется, как, вероятно, и мы сами: с технологиями наша производительность труда растет, тогда как мотивация снижается. Более того, чем дольше пользователи чатятся с ChatGPT, тем более одинокими они себя чувствуют. Это лишь несколько примеров — насколько на самом деле велико влияние генеративного ИИ на человека, ученые наверняка сказать не могут.

Летом 2025-го после обновления ChatGPT пользователи запротестовали: по их мнению, ИИ перестал быть таким эмпатичным. «Чувство, будто потеряла родственную душу», — рассказала одна из них.

На форумах и в соцсетях многие жаловались, что новый GPT-5 звучит холодно и отстраненно. В ответ OpenAI вернула платным пользователям доступ к прошлой версии и официально признала, что замена привычных ИИ-персонажей может иметь серьезные психологические последствия. Высказался сам Альтман: «Если вы следили за внедрением GPT-5, то, возможно, заметили, насколько сильно некоторые люди привязаны к определенным моделям ИИ».

С эволюцией языковых моделей вопросы возникают не только к поведению и эмоциям их пользователей, но и к когнитивным способностям. Одними из первых эту тему подробно изучили ученые Массачусетского технологического института: исследователи проверили, как разные цифровые инструменты влияют на процесс написания эссе. В эксперименте 54 участника работали, разделившись на три группы: одна пользовалась ChatGPT, другая — Google, а третья опиралась только на собственный мозг.

Результаты эксперимента дают почву для серьезных размышлений. Выводы таковы: ChatGPT заметно снижает умственную нагрузку и облегчает структурирование текста, особенно когда нужно обобщить разные источники. Однако те пользователи, кто не «чатжипитит», а гуглит, приходят к более точным результатам.

Иначе говоря, языковые модели работают как интеллектуальный «шорткат»: позволяют без особых усилий получить связный текст и быстро справиться с заданием. Но материал усваивается поверхностно, а привычка сомневаться и проверять факты притупляется. Поисковики, напротив, заставляют продираться сквозь лишние ссылки, сопоставлять источники и тратить больше времени — именно это и тренирует внимательность и критическое мышление.

Рисуются неутешительные перспективы для будущего образования: если школьники начнут повально выполнять задания с помощью ИИ, то вряд ли смогут чему-то научиться. В интервью CNN первый автор исследования Наталья Космина рассказала, что они с коллегами получили множество тревожных откликов от педагогов со всего мира. При этом, хотя выводы ученых широко тиражировались в медиа этим летом, бигтехи оставили исследование без внимания — предсказуемый, но все же примечательный нюанс.

«Мы до сих пор не получили ни одного — ни одного! — письма от какой-либо компании в области ИИ с предложением продолжить исследование, расширить его, привлечь больше участников. Чтобы изучать его влияние не только на детей с их развивающимся мозгом, но и на пожилых людей и на всех остальных — во множестве разных сценариев использования, — говорит Космина. — Поэтому, пожалуйста, будьте на правильной стороне истории. Свяжитесь с нами. Не повторяйте путь социальных сетей, последствия которого мы до сих пор пытаемся осмыслить».

Еще раньше, весной 2025-го, ученые из Microsoft Research в Кембридже и Университета Карнеги — Меллона опубликовали работу с похожим неутешительным выводом: искусственный интеллект не лучший компаньон критического мышления. Исследователи тогда опросили 319 представителей профессий, связанных с созданием, обработкой, анализом и применением информации, и собрали почти тысячу реальных историй использования ИИ на работе.

{{slider-gallery}}

На первый взгляд, можно было бы ожидать, что именно тип задачи — будь то аналитика, написание текста или поиск идей — определяет, насколько активно человек будет стараться мыслить независимо. Оказалось, дело не в этом, а главный фактор — уверенность в своих знаниях и умениях. Если специалист «плавает», он начинает слишком доверять ИИ, реже задействует критическое мышление; если же уверен в себе и в умении проверять результат, напротив, чаще обращается к рефлексии и оценке.

«Иронично, но, механизируя рутинные задачи, вы лишаете пользователя возможности регулярно практиковать свое умение разбираться в том или ином вопросе, укреплять свою когнитивную мускулатуру. Буквально оставляете его атрофированным и неподготовленным к ситуациям, с которыми технологии не могут справиться», — заключили исследователи.

Еще одно громкое исследование в этом году провел швейцарский исследователь и философ Михаэль Герлих, собрав почти 700 респондентов и 50 глубинных интервью. И снова оказалось: чем чаще люди делегируют свои задачи нейросетям, тем слабее их критическое мышление. Эта связь статистически значима и довольно сильна.

К тому же интервью вскрыли важные нюансы. Например, молодые пользователи признались, что уже не представляют работу без ChatGPT и ему подобных сервисов и при этом редко перепроверяют полученные ответы. Более образованные респонденты подходят к ИИ осторожнее — сверяют факты и указывают на ошибки алгоритмов. Но, как отмечает Герлих, «когда ваш помощник начинает думать за вас, велик риск, что вы перестанете думать сами».

Каждый вечер мы совершаем ловкий трюк: приходя домой, кладем ключи на видное место, чтобы не искать их утром по всей квартире. Этот простой ритуал экономит время и нервы, а еще служит иллюстрацией феномену, которому посвящено немало исследований. Ученые называют его «когнитивная разгрузка».

Термин предложили в 2016 году исследователи-когнитивисты Эван Риско и Сэм Гилберт. Он описывает ситуацию, когда мы перекладываем часть умственной работы на внешний мир: это может быть что угодно — от записанного на бумаге перечня покупок до напоминания в телефоне о встрече и подсчетов на калькуляторе.

Казалось бы, разумная стратегия — избавить мозг от тривиальных задач и попыток удержать все в голове. На деле все не так просто: когда мы уверены, что информация сохранена где-то снаружи, мы хуже запоминаем ее содержание, зато лучше помним, где ее искать. Этот феномен называют «эффект Google». В итоге наша память меняется: она перестает быть анфиладой фактов, а становится картотекой с четким указанием, где и какой факт находится. Вместо самого знания в голове остается его «адрес».

Это наблюдается во всех сферах — например, люди, постоянно использующие GPS, хуже строят в голове «ментальные карты» пространства. А те, кто регулярно ставит себе напоминания, со временем оказываются без них практически беспомощными.

И это не новый тренд: в далеком 2008 году журнал The Atlantic опубликовал довольно провокационную статью под заголовком «Google делает нас глупее?». Ее автор, журналист Николас Карр, убежден, что поисковые системы ухудшают навыки концентрации и усвоения данных: нет мотивации их развивать, ведь любая информация находится в один клик.

«Возможно, мы читаем сегодня больше, чем в 1970-х или 1980-х годах, но это другой тип чтения и за ним стоит другой тип мышления — возможно, даже новое самоощущение… Наша способность интерпретировать текст и устанавливать глубокие ментальные связи, которые формируются лишь при внимательном непрерывном чтении, сводится на нет», — заключает Карр. Эту идею он продолжил развивать в книге «Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами», которая стала финалистом Пулицеровской премии 2011 года в категории «Документальная литература».

Аргументы Николаса сейчас повторяют противники ChatGPT и похожих систем. Мол, поглядите: генеративный ИИ меняет саму логику работы с информацией. Вместо того чтобы самостоятельно искать данные, анализировать факты и сопоставлять мнения, человек получает быстрый и относительно точный результат. Бесспорно, это удобно, но за удобство приходится платить: вовлеченность в размышления уменьшается, а вместе с ней постепенно замедляется интеллектуальное развитие.

А еще мозг может войти во вкус: когда привычка перекладывать умственную нагрузку закрепляется, от нее трудно отказаться. Это связано с феноменом «когнитивной скупости» — склонностью искать наименее затратный способ решения задачи. То есть чем больше человек полагается на ИИ, тем выше риск, что его мозг станет «экономить» и напрягаться будет все тяжелее. Это своего рода пиррова победа: удобство здесь и сейчас оборачивается катастрофой в долгосрочной перспективе.

Однако проблема не в самом ИИ, а в том, как его использовать, замечают исследователи. Если воспринимать технологии как помощников для проверки аргументов или уточнения идей и пользоваться ими осознанно, они способны стимулировать любопытство и аналитическую глубину. И даже усиливать когнитивные способности, а не подменять их.

Еще в диалоге «Федр» Платон рассказывал, как Сократ настороженно относился к письму: он полагал, что текст может ослабить память и дать лишь «иллюзию мудрости», ведь он не способен ответить на вопросы так, как живой собеседник. Но стали ли мы запоминать хуже спустя несколько тысячелетий? Поразительно, что старые аргументы звучат снова — уже в спорах о новых технологиях.