Образовательные подходы постоянно меняются. И речь не только о том, что раньше били розгами, а теперь и оценки не везде ставят, — трансформируются способы донесения информации, которые педагоги используют в своей работе. SETTERS Media расспросило экспертов о некогда (или до сих пор) популярных обучающих форматах и разобралось, за какими уже закрепился статус псевдонаучных, а эффективность каких только предстоит измерить.

В чем суть методики

Один из самых живучих образовательных мифов делит людей на четыре основные категории: визуалов, аудиалов, вербалов и кинестетиков. Согласно теории, у каждого из нас обязательно преобладает чувствительность какого-то одного сенсорного канала: зрения, слуха, речи или осязания.

За этой концепцией стоит новозеландец Нил Флеминг. В конце прошлого столетия он наблюдал за школьными занятиями и пришел к выводу, что не все ученики восприимчивы к определенному стилю передачи информации. И если преподаватель будет, например, использовать в работе с кинестетиком визуальные материалы, его труд якобы обречен на провал.

Нил разработал VARK-опросник (Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic) для учащихся, и вскоре метод набрал популярность: около 90% педагогов из разных стран, которых опрашивали с 2009 по 2020 год, уверены, что для эффективного обучения нужно подстраиваться под стиль восприятия ученика. По подсчетам 2021 года, 80% российских педагогов придерживаются той же точки зрения.

Есть ли доказательства эффективности

Исследование специалистов из Медицинской школы Университета Индианы в 2018 году показало, что «стили обучения» не помогают студентам учиться лучше. В ходе эксперимента 426 студентов сначала заполнили анкету VARK, а потом выполняли задания, пытаясь ориентироваться на свой доминирующий стиль восприятия. Выяснилось, что он не является определяющим: аудиалам может помочь чтение текста, а визуалам бывает полезно подключить тактильные ощущения. Важнее оказались сформированные учебные привычки. К тому же по итогам первичного теста не удалось распределить участников по четырем строгим категориям: многие из них комбинировали несколько стилей восприятия.

Это одно из немногих исследований «стилей обучения», в котором вообще провели эксперимент, — большинство статей на эту тему нельзя называть научно достоверными. А значит, весомых доказательств состоятельности этой концепции сейчас нет.

В чем суть методики

Почти каждый из нас сталкивался с утверждением, что у всех людей доминирует одно из полушарий мозга. Левое ассоциируется с аналитическим мышлением, логикой, математическими способностями, языковыми навыками. Правое представляют как более творческое — связанное с пространственным восприятием, эмоциональным интеллектом, воображением, интуицией.

Приверженцы образовательной методики, основанной на левополушарном и правополушарном подходах, уверены, что в зависимости от типа ученика следует по-разному подавать информацию: одним — через общее представление о предмете, схемы и рисунки; другим, наоборот, с помощью перехода от частного, логическую последовательность, факты и даты.

Есть ли доказательства эффективности

Крупное исследование ученых из Университета Юты, проведенное в 2013 году с использованием МРТ, не подтвердило теорию, что активность одного полушария может преобладать над другим. Да, некоторые функции мозга преимущественно сосредоточены в одном полушарии — например, речевые центры чаще располагаются в левом, а внимание в основном контролируется правым. Но этот орган работает как слаженная система, и для выполнения большинства действий его части должны координироваться — это значит, что «главного» полушария, на которое стоит ориентироваться в обучении, быть не может.

В чем суть методики

Пирамида с «волшебными процентами», отображающими иерархию эффективности разных образовательных форматов, ассоциируется с именем американского педагога Эдгара Дейла. Многие уверены, что он ее и придумал. Это не совсем так.

В 1954 году Эдгар опубликовал книгу «Аудиовизуальные методы обучения», в которой действительно описал «конус опыта». Но эта схема показывает, что способы обучения можно расположить от самых расплывчатых к самым наглядным и практическим: на вершине — слова и тексты, в середине — фильмы, телепрограммы и выставки, а внизу — собственный опыт и действия. То есть «конус опыта» Эдгара описывает степень абстрактности методов, а не их эффективность.

Чуть позднее американская Национальная учебная лаборатория (NTL) создала свою «Пирамиду обучения», где уже ранжировала способы изложения материала по глубине запоминания. Из обновленной пирамиды, например, следовало, что ученик запомнит 10% информации, если прочитает ее, и уже 50% — если обсудит ее в группе. Максимальную эффективность, согласно этой схеме, дает передача знаний другим и применение их на практике.

{{slider-gallery}}

Есть ли доказательства эффективности

Именно пирамиду NTL иногда ошибочно приписывают Дейлу и ссылаются на нее как на подтвержденную информацию о работе мозга, хотя там в основе эмпирические наблюдения, а не строго научные данные. Даже сам Эдгар Дейл в третьем переиздании своего труда в 1969-м предостерег читателей: в разделе «Некоторые возможные заблуждения» уточнил, что не утверждает превосходство одних форм обучения над другими.

К тому же оригинальное исследование NTL утеряно, а авторитетный исследователь Кэрол Летруд в 2012 году публично раскритиковала их пирамиду и призвала лабораторию отказаться от нее. За ней потянулись и другие критики — даже появился целый сайт, разоблачающий извращение идеи Дейла.

В чем суть методики

В 1993 году психолог Фрэнсис Раушер сделала открытие: прослушивание фортепианной сонаты Моцарта улучшает пространственное мышление. К этим выводам она пришла после того, как попросила 36 студентов колледжа пройти тест на пространственное мышление после десяти минут разного аудиального опыта: прослушивания музыки австрийского композитора, молчания или монотонной речи. В первом случае баллы по пространственно-временной задаче были наиболее высокими.

Раушер подчеркнула, что тестирование касалось лишь одного аспекта интеллекта и эффект длился недолго. Но СМИ сильно раздули и обобщили выводы: газеты пестрели заголовками «Классическая музыка делает вас умнее», а потом и вовсе извернулись до «Рок вредит когнитивным функциям». Именно эти посылы распространились по миру под видом обучающего метода, вопреки усилиям самой Фрэнсис.

Есть ли доказательства эффективности

Здесь тоже произошла путаница, и вновь нет научных доказательств. Зато есть опровержения: еще в 1999 году исследователи из Торонто повторили эксперимент Раушер, но пришли к выводу, что классическая музыка не универсальна для повторения эффекта — важнее личные предпочтения слушателей.

Таких воспроизведений опыта было более десятка. В том же году метаанализ со звучным названием «Прелюдия или реквием по “эффекту Моцарта”?» показал, что ни один из вошедших в него отчетов не подтверждает улучшение IQ или пространственного мышления после музыкального сеанса. Более поздние исследования, включая публикацию Гарвардской газеты 2013 года, также не нашли связи между прослушиванием в принципе любой музыки и улучшением когнитивных способностей.

В чем суть методики

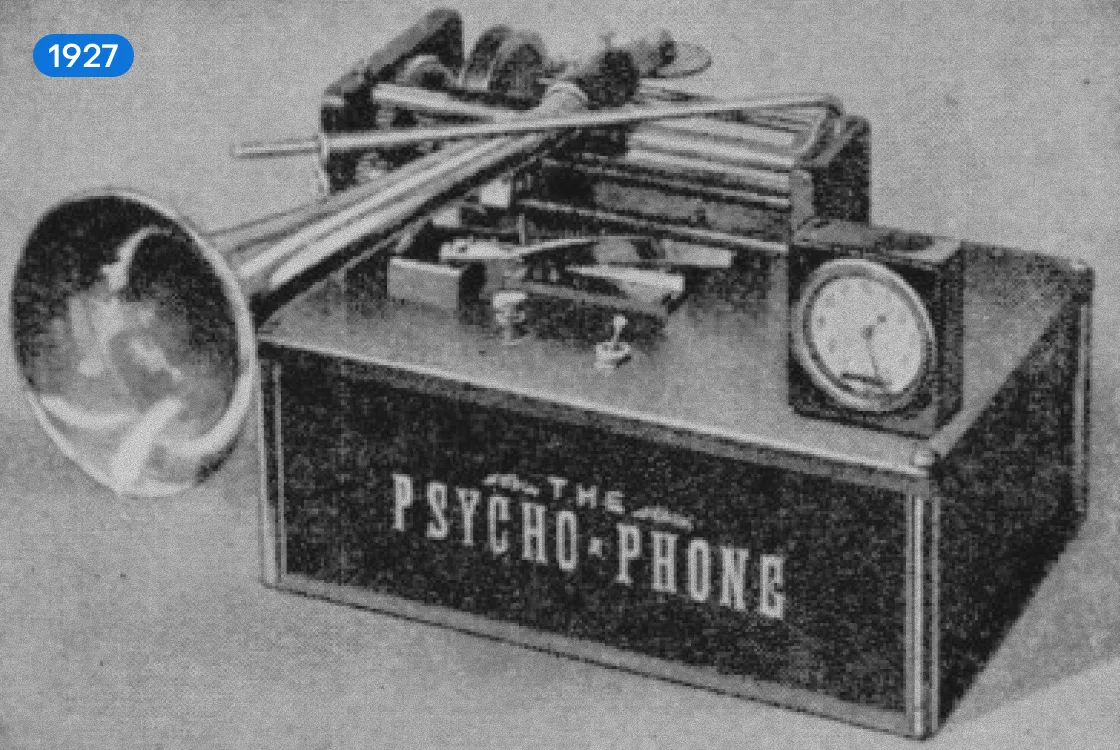

Представьте: включаете аудиолекцию, ложитесь спать, а наутро встаете с новыми знаниями в голове. Звучит как сказка, но американский изобретатель Алоиз Бенджамин Сейлиджер в 1927 году всерьез предлагал использовать «психофон» — проигрывающее устройство, которое будет «закачивать» информацию в мозг спящего. Метод, получивший название «гипнопедия», перекочевал сначала в «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, где отвечал за внедрение в головы людей «правильных» установок, а потом дорос и до масштабного образовательного мифа.

{{slider-gallery}}

Есть ли доказательства эффективности

Исследование, проведенное в 1955 году с помощью электроэнцефалографии, показало, что информация, транслируемая спящему, не вспомнится при пробуждении, если в мозгу не наблюдаются альфа-волны. Они указывают на способность мозга хотя бы немного воспринимать и обрабатывать информацию — по сути, свидетельствуют о дремоте, эдаком расслабленном бодрствовании, но никак не о глубоком ночном сне.

Впрочем, это не значит, что мы вовсе не способны усваивать новую информацию, крепко спя. Во время эксперимента 2012 года ученые подавали спящим миксы звуков и запахов, а после пробуждения участники рефлекторно реагировали на звуки, словно ощущая связанные с ними запахи. И все же формирование простых ассоциаций не требует когнитивных функций, необходимых для усвоения новых знаний, а значит, и говорить о гипнопедии как об эффективной методике пока не приходится. Лучше оставить время сна на переваривание уже имеющихся знаний и воспоминаний, а не на их первоначальное усвоение.

{{quote1}}

Генеративные нейросети хорошо справляются с поиском, обработкой и структуризацией информации, выжимкой главного и составлением планов с учетом всего контекста пользователей, так что люди уже охотно делают из них наставников и мотиваторов.

Значит ли это, что искусственный интеллект может полноценно заменить, скажем, репетитора? Может показаться, что да: нейронка изучает каждого ученика, составляет индивидуальные планы, подбадривает и направляет — дает тот уровень внимания, который невозможен с одним учителем и 30 учениками в классе. Основатель сети частных школ Alpha School уже заявил, что с персонализированными ИИ-тьюторами дети могут учиться в десять раз быстрее. Но не все так просто — эксперты видят в этой «идеальной» схеме скрытую опасность.

По словам собеседников SM, даже поверхностный опыт общения с ботами вроде ChatGPT показывает: алгоритм неизбежно настраивается под пользователя, чтобы вызвать позитивный отклик и удержать. Он не спорит, не выводит из равновесия, а подбирает такие ответы, которые максимально вовлекают. В обучении это не всегда допустимо.

{{quote2}}

В общем, ИИ может быть ассистентом, который помогает с данными и организацией процесса. Но если он берет на себя роль единственного наставника, который, как обсудили выше, настроен на максимизацию ретеншена через лесть, это становится опасным, объясняет Кирилл.

После бума метавселенных в 2021 году многие увидели в них большой потенциал для образования, ведь в виртуальном пространстве можно создать все, на что хватит фантазии, и это как минимум на первое время повысит вовлеченность учеников.

Для целей обучения технологию уже применяют по всему миру. Например, одним из первых образовательную метасреду запустил Токийский университет: в Metaverse School of Engineering занятия по программам инжиниринга проходят в виртуальных аудиториях. Неважно, где находится ученик, — его аватар может «ходить» на занятия в цифровую копию вуза. В России тоже можно найти интересные кейсы: свой метакампус есть у Высшей школы экономики, а РАНХиГС и РЭУ им. Г.В. Плеханова проводили метаэкскурсии на дни открытых дверей. Но чего тут больше: маркетинга или реальных возможностей для учеников?

{{quote3}}

Как отмечает Александра, есть учителя, которые великолепно проводят занятия в Minecraft, создавая там целый мир: вот аватары учеников, вот классная комната, в которую они приходят заниматься и что-то параллельно делать. «Это хорошо работает в том числе потому, что в такой метавселенной задействованы и другие механики дистанционного обучения. Если же в виртуальном классе просто разместить демонстрационные материалы, для этого создавать целую метавселенную необязательно — есть другие способы их показать. А если заполнить “помещение” чисто развлекательными элементами, легко отвлечься от основной обучающей цели», — продолжает она.

{{slider-gallery}}

В марте 2020 года все российские учебные заведения перешли на формат дистанционного обучения. Времени на качественную перестройку не было, тогда все учителя и ученики справлялись как могли.

Мир больше не сидит на карантине, очные форматы вновь подразумевают посещение школ, колледжей и вузов. Но в то же время технологии для удаленного образования заметно улучшились. Так какое будущее ждет дистанционку? И насколько она оправданна? Собеседники SM считают, что у нее точно важное место в современном образовании, но в приоритете все же старый добрый офлайн.

«Российский рынок дистанционного обучения уникален по своей природе. В отличие от США, где коммерческое образование исторически встроено в систему (Стэнфорд и Гарвард десятилетиями умели монетизировать знания), в России большая часть университетов была государственная и не успевала быстро реагировать на новые запросы рынка — например, на обучение диджитал-профессиям. Эту нишу заняли частные игроки: выросли гиганты вроде Skillbox, “Нетологии” и “Яндекс.Практикума”, параллельно сформировался мощный инфобизнес в области soft skills и допобразования. Конечно, и пандемия стала катализатором. В итоге российский EdTech сегодня оценивается примерно в 148 млрд рублей — это цифра, которой в Америке в сегменте “коммерческого ДПО” просто нет», — рассуждает Константин Егошин, основатель Edtech-компании «Кеды профессора» и автор лекций про ИИ-трансформацию компаний в Школе бизнеса МГИМО и МИСиС.

Но, по словам эксперта, у этой истории есть и оборотная сторона. Онлайн-курсы стали слишком доступными, их количество растет экспоненциально, и рынок перенасыщен предложениями. В результате у людей возникла усталость: слишком много программ, слишком мало фильтров качества.

{{quote4}}

С МОКами (массовыми открытыми онлайн-курсами) все понятно из названия: это бесплатные курсы, которые находятся в открытом доступе для всех желающих. Самым крупным проектом такого рода в России считается «Открытое образование», где можно пройти обучающие программы от преподавателей ведущих вузов вроде МГУ или МФТИ. Ну а мировые лидеры — Coursera, edX и Udacity.

Многие учащиеся открыли для себя MOКи во время пандемии: оказавшись дома взаперти, люди решили сфокусироваться на самообразовании. Но концепция зародилась почти за 20 лет до этого, когда у Массачусетского технологического института появился сервис Open Course Ware — там с 2001 года выкладывали материалы из разных учебных программ. Несмотря на очевидные плюсы, пока модель не показала высокую жизнеспособность.

{{quote5}}

Эпоха массовых онлайн-курсов начиналась как революция, рассказывает Константин: «Когда Coursera и edX только вышли на рынок, эффект был ошеломляющим: допуск к профессорам Стэнфорда или Гарварда, чьи лекции раньше были доступны единицам, вдруг оказался у любого человека с интернетом. В доковидные времена это воспринималось как интеллектуальный подарок: качественной информации в сети было меньше, а тут все стало условно бесплатным. Но этот восторг оказался краткосрочным».

{{quote6}}

Во-вторых, российский контекст особенный, продолжает Константин: «Из-за специфики телевидения у нас огромную долю внимания занял YouTube. И именно он стал новой “образовательной” площадкой. Здесь сформировалась модель: харизматичный автор ведет канал с полуобразовательным контентом, человек привыкает к его стилю, а затем покупает уже платную программу с кураторами и заданиями. В этом смысле МОКи в России трансформировались в связку “бесплатный YouTube + платный курс”. YouTube, подкасты и экспертные видео стали «облегченными МОКами», а настоящие образовательные траектории по-прежнему строятся вокруг платных программ. Поэтому можно сказать, что классическая модель МОКов на российском рынке не выжила, но эволюционировала в новую экосистему».

{{slider-gallery}}

Под одним термином скрывается множество приемов, которые так или иначе можно отнести к маскировке учебы под игровой процесс. В каком-то смысле школьные оценки тоже про геймификацию. Но было бы скучно остановиться на этом: современная геймификация — про балльные системы, где очки можно обменивать на награды, про квесты и погружение в цифровую игровую реальность. Вопрос в том, насколько все это полезно для впитывания знаний.

Кирилл Прудников об этом рассуждает так: «Если опираться на известного новозеландского педагога Джона Хэтти (а именно, на его масштабное исследование "Видимое обучение"), видно, что интегрированные в контекст цели и игровые механики действительно усиливают вовлеченность и результат. Однако игра сама по себе не обучает.

Джеймс Пол Ги, американский исследователь игровой педагогики, объясняет: игры учат нас не баллами и наградами, а тем, что создают мир с правилами и вызовами, где игрок вынужден пробовать, ошибаться и меняться. Это и есть подлинная геймификация — когда образовательный опыт становится серией испытаний и открытий.

А Юваль Ной Харари, израильский историк и футуролог, отмечает: человечество держится на историях и играх с правилами, которые мы принимаем всерьез. Образование устроено так же: если процесс превращается в игру с сюжетом и логикой событий, он вовлекает и формирует новые смыслы. Но когда все сводится к бейджам и уровням, нарратив разрушается — и эффект оказывается поверхностным».

{{quote7}}

«Хайп вокруг геймификации образования случился примерно десять лет назад. Символом той эпохи для многих стал LinguaLeo с его львенком и “фрикадельками” за выполненные задания. Логика казалась простой: люди любят играть — значит, если обернуть обучение в игровую механику, все будут учиться с удовольствием, — вспоминает Константин Егошин. — Но реальность быстро показала обратное: обучение — это тяжелый когнитивный труд, создание новых нейронных связей и наш мозг от природы сопротивляется ему. Конкурировать за внимание с TikTok или Instagram* Reels, которые буквально сочатся дофамином, такие игры не могли. В результате ни одна компания не построила по-настоящему масштабный бизнес на “веселой” геймификации, за исключением Duolingo, и то за счет уникальной системы “замучить, но вернуть”».

{{slider-gallery}}

Сегодня на первый план выходит противоположный подход, который Константин называет “жесткой геймификацией” или даже “BDSM-геймификацией”. Речь о форматах, где правила резко ограничивают привычную среду и создают давление. Пример — мастермайнды, где десять предпринимателей собираются на три дня без телефонов, с жесткими дедлайнами и штрафами в десятки тысяч рублей за опоздание. Это уже не развлечение, а азартная игра для взрослых, где напряжение заставляет мозг работать и учиться.

«Мы видим, как появляются и промежуточные модели, — продолжает специалист. — Например, сообщества, где участники обязаны ежедневно публиковать контент или выполнять задания с ИИ, а в случае провала делают отжимания или перечисляют деньги на благотворительность. Такая “обратная” геймификация работает именно потому, что выбивает человека из комфортной дофаминовой ленты и заставляет вкладываться. И что важно, после преодоления сопротивления большинство участников благодарят себя за этот опыт. Мне кажется, именно в этой “жесткой” геймификации может лежать будущее эффективного микрообучения: меньше фановых фишек, больше дисциплины и социального давления».

Кстати, о микрообучении: главный его принцип — в дроблении информации на крохотные блоки, которые можно усвоить за несколько минут. Если это видео, оно не будет дольше 15 минут; если упражнение, его можно быстро выполнить. В мире, где все куда-то спешат, это может быть преимуществом: можно учиться, буквально пока едешь на эскалаторе. Опять вспомним про Duolingo: его популярность отчасти объясняется тем, что для продвижения по уровню нужно всего лишь составить несколько предложений / правильно набрать слова / перевести фразы / произнести словосочетания — никаких пугающих объемов.

К теме микрообучения подойдет метафора собирания пазлов, где каждый кусочек — фрагмент информации. Но легко ли потом из них собрать общую картину?

{{quote8}}

«Но рано или поздно полученные таким образом знания нужно объединить в единую, более комплексную систему, и самостоятельно это сделать сложно. Поэтому, если мы берем большую образовательную задачу вроде изучения нового языка или научной области, ее невозможно постичь только с помощью микрообучения», — дополняет Александра.

«С другой стороны, отточенные микронавыки потом могут дать значительное преимущество в решении комплексных задач, ведь сложные теоретические концепции усваиваются и превращаются в рабочий навык в том числе с помощью большого количества микроинструментов. Это видно на примере того же изучения языков: микронавыком можно назвать спряжение глаголов — это легко натренировать, если понимаешь, как работают времена».

Надеваешь шлем — и оказываешься в другом мире, где можно визуализировать ситуации, невозможные в обычной жизни. Неудивительно, что технология активно используется в гейминге и индустрии развлечений, да и сфера образования не могла остаться в стороне.

Опрошенные SM эксперты считают: VR кажется эффективным инструментом, популяризации которого мешает одно — все еще слишком высокая стоимость. Если попасть в метавселенную можно в любой момент (нужен лишь гаджет и интернет), то для погружения в трехмерную среду, где можно управлять объектами и выполнять задачи, необходима дополнительная техника. В 2023 году образовательные учреждения в России потратили больше 1,8 млрд рублей на закупку VR-оборудования, но этой суммы, конечно, не хватит для оснащения существенной части школ и вузов страны.

{{quote9}}

Учитывая, что оборудование дорогое, использование технологии должно быть оправданно: например, нет смысла надевать VR-очки и просто смотреть обучающий фильм за партами — это не даст достаточной мотивации, чтобы оправдать затраты, подсказывает Александра. А вот, скажем, для дистанционного обучения, когда ученик теряет эффект присутствия, это настоящее спасение. Или когда нужно создать максимальное погружение: дать ученикам возможность “посетить” лаборатории или музеи, “попутешествовать” по человеческому организму вместо рассматривания 2D-картинок в учебнике анатомии.

«Представьте, как интересно слушать про историю Древнего Рима, сидя в Колизее и наблюдая за гладиаторскими боями, — это добавит глубины полученным знаниям, поможет им укрепиться. Это, конечно, отчасти геймификационный элемент, отчасти метавселенная, но разные механики как раз должны поддерживать друг друга, чтобы обучение было наиболее эффективным, — размышляет Александра. — Главное, чтобы методика повсеместно работала, должна быть более доступна соответствующая техника, а вместе с тем лучше развиты платформы для разработки материала, совместимого с очками и шлемами».

{{slider-gallery}}

Вот вопросы, которыми стоит задаться, прежде чем применять на своих учениках (или самом себе) пусть и популярный, но пока не подтвержденный метод обучения.

Как комментирует Юлия Прокофьева, руководитель отдела методологии образовательного холдинга Skillbox, решающими будут ответы на первые четыре вопроса: «Они показывают, есть ли у методики подтвержденная эффективность и какие результаты зафиксированы у учащихся. Последние два вопроса помогают понять, стоит вам использовать этот подход в своей работе (если вы преподаватель или методист) или внедрять его в программу самообучения (если вы ученик). Банальный пример: если методика разрабатывалась для детей дошкольного возраста, вряд ли она применима к студентам».

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Мне кажется, стоит четко разделить методики, которые не показали значимой эффективности и остаются на уровне более-менее популярных заблуждений, — и методики, пока не ставшие мейнстримом, но уже довольно успешно используемые в отдельных случаях.

Образование — достаточно большая и консервативная область, поэтому вполне нормально, что уходят десятки лет на то, чтобы какие-то подходы стали массовыми. На масштабирование влияет и то, что мир образования чрезвычайно фрагментарен и сложен: решения, успешно показавшие себя в корпоративном обучении, не всегда подходят для начальной школы. И дело может быть не только в результатах, но и в стоимости решения или целях программы.

В любом случае ключевым аргументом для распространения того или иного подхода к учебе должны быть научные публикации и данные.