Этим летом гремела история некоего Сохаме Парекха: айтишник из Индии генерировал красивые резюме и устраивался на удаленку параллельно в три-четыре стартапа Кремниевой долины, где кормил команды завтраками и отговорками. Надолго он нигде не задерживался, и, когда пост-разоблачение от одного из его работодателей собрал 23 млн просмотров, в комментариях многие узнали в Сохаме своего бывшего (а некоторые — и действующего!) сотрудника.

Этот случай неуникален: поливоркинг, в том числе недобросовестный, — давний тренд, снова набирающий обороты по миру, в первую очередь в перегретой ИТ-индустрии. На зарплатах «мертвым душам» компании могут терять миллионы долларов; в погоне за контролем и продуктивностью многие работодатели, особенно корпорации вроде Amazon, AT&T и Samsung, массово возвращают сотрудников в офисы. И формулировки тут жесткие: либо присоединяйтесь, либо увольняйтесь.

Александра Клименко, СЕО и соосновательница школы развития коммуникативных навыков Soft Skills Lab, рассказала SETTERS Media, где заканчивается честный поливоркинг и начинается трудовое мошенничество, кто такие «волки» и почему их боятся HR, а главное, как распознать обман, не прибегая к тотальной слежке за сотрудниками.

Поливоркинг (от англ. poly — «много» и working — «работа») — красивый термин для довольно привычного явления: работы сразу в нескольких проектах или компаниях. После пандемии, продвинувшей удаленку и фриланс, концепция стала популярнее, а сейчас и вовсе переживает новый бум.

{{slider-gallery}}

В России главная причина этому — нестабильная экономическая ситуация. Когда зарплата не растет, в отличие от цен, а руководство лишь разводит руками: «Посмотри на экономику. Какое тут повышение?», люди вынуждены искать подработку.

Второй драйвер — подскочивший интерес компаний к фрилансерам. Как подсчитали «Авито Услуги», особенно увеличился спрос на внештатников в ИТ, рекламе и маркетинге: в два раза по сравнению с прошлым годом. Это тоже связано с кризисом: работа с фрилансером предполагает минимум налогов и социальных гарантий. Кроме того, зачастую фрилансят студенты и начинающие специалисты, которых работодатели продолжают расценивать как экстрадешевую рабочую силу.

Еще один триггер — в России максимально просто получить статус самозанятого даже тем, у кого уже есть трудовой договор.

Более того, многие работодатели не особенно противятся дополнительной занятости своих сотрудников, если качество выполнения задач их устраивает и речь не идет о работе на конкурента.

В общем, совмещать несколько работ сегодня не просто возможно, но и социально допустимо. Да и нет в поливоркинге самом по себе ничего критичного — кроме, конечно, усталости, которая со временем неизбежно накапливается у мультизанятого сотрудника.

{{slider-gallery}}

Серьезные проблемы, причем именно у бизнеса, возникают, когда специалист осознает, что может пойти на обман и устроиться сразу в несколько компаний на полный рабочий день. Так он становится корпоративным хаслером (от англ. hustler — «мошенник, пройдоха») — тем, кто старается нечестным путем извлечь максимум личной выгоды из доверия работодателей.

Особенно уязвим для таких мошенников ИТ-рынок. С одной стороны, там большие зарплаты, престижная работа и много вакансий. С другой — в корпорациях сложный, многоэтапный процесс найма, где некоторые этапы довольно легко «натренировать», ведь там оцениваются не живые компетенции специалиста, а его соответствие скриптам. В стартапах же квалификацию айтишника часто проверяют люди из соседнего отдела, чьих компетенций не хватает, чтобы полностью оценить хард-навыки соискателя. Кстати, нередки ситуации, когда разработчик может не завысить свои навыки и попроситься на позицию повыше, а, наоборот, сознательно приуменьшить их, чтобы сохранить время на сторонние проекты.

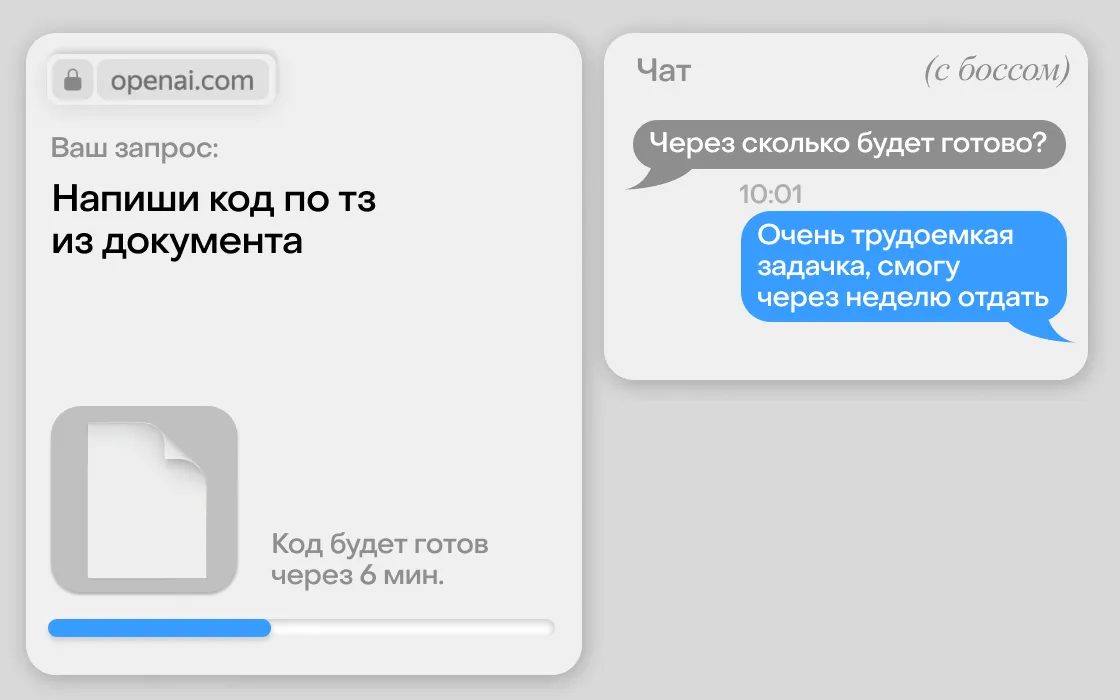

Потом, если человек уже получил место в ИТ, его работа (а иногда и результаты) не всегда поддается четкой оценке: мало кто понимает, сколько точно времени должно уходить на ту или иную техническую задачу. В итоге хаслер может без особых проблем месяцами манипулировать сроками, бюджетами и работодателями.

{{slider-gallery}}

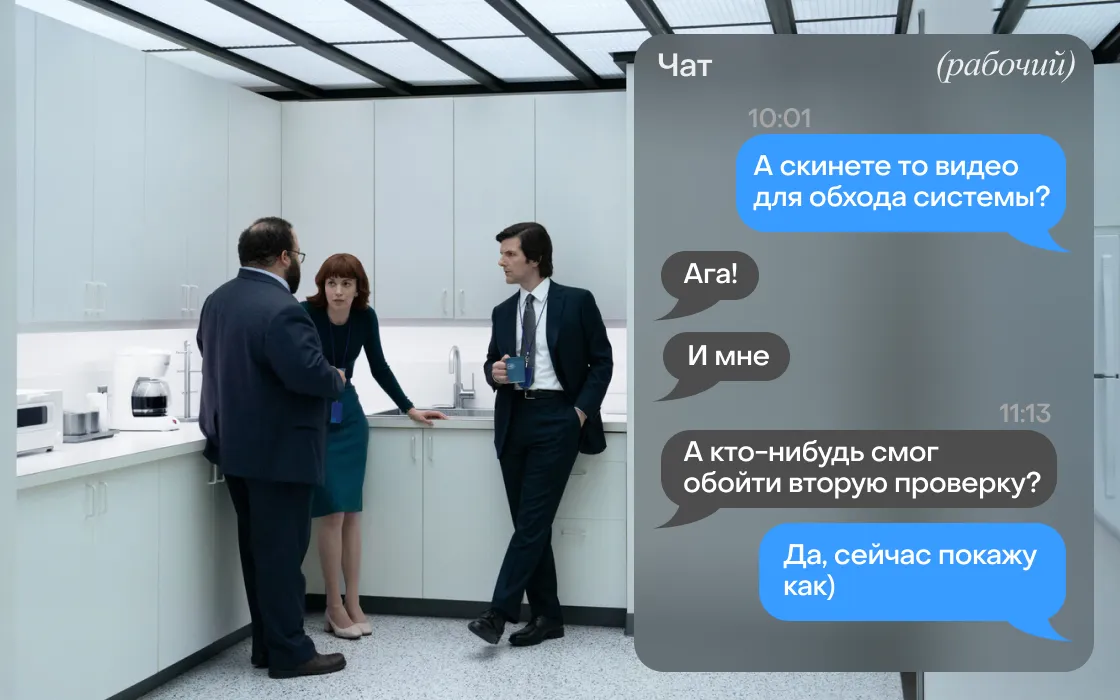

Масла в огонь подливают «осознанно-меркантильные коучи», у которых десятки тысяч подписчиков и последователи, которые называют себя «волками»: такие наставники учат, как совмещать работу в ИТ, и не всем их советы кажутся честными, а кто-то и вовсе считает это вредительством всему рынку. HR крупных ИТ-игроков про это движение знают — уже был случай, когда сотрудника уволили из Rutube, судя по всему, за подписку на телеграм-сообщество с такими советами.

Итак, в компанию входит хаслер, который думает, что уже «нагнул систему», и не испытывает к работодателю никакой лояльности, не чувствует никакой ответственности. Даже если он старается не транслировать это открыто, его отношения с коллегами уже не будут доверительными: обманщики обычно реже идут на контакт, чтобы не выдать себя.

По опыту, из-за закрытости и мнительности работа у хаслеров занимает в два-три раза больше времени или теряет в качестве — и постепенно их команда перестает показывать ожидаемый результат.

Чувствуя первые тревожные звоночки, менеджмент пробует найти причину, и многие идут тут самым простым путем — пытаются усилить контроль. Это распространяется на всю команду, особенно если у руководства нет уверенности в том, кто именно снижает производительность. Условно, если раньше команда спокойно проводила созвоны с выключенными микрофонами и камерами, то теперь всех просят обязательно держать их включенными. Дальше хуже: проверки посещений, тайм-трекеры и прочий надзор. В результате сотрудники начинают стрессовать, теряют уверенность в собственной экспертизе и в работодателе.

Часто встречается и другой сценарий. Поначалу хаслер старается казаться «своим»: шутит, быстро вливается, достаточно хорошо выполняет некоторые задачи, а ошибки исправляет — в общем, нарабатывает репутацию. Но проходит время, и он начинает тестировать границы дозволенного: срывает дедлайны, пропускает созвоны, находится вне доступа в рабочие часы. И вот уже отговорки льются рекой — тут «забыл», там «не понял», — а вина вечно перекладывается на других. Пока менеджмент поймет, в ком проблема, бизнес потеряет время и деньги.

Универсального ответа на этот вопрос пока нет. Но совершенно точно руководителям не стоит бросаться в тотальный контроль.

Множество команд в полном составе ушли на удаленку годы назад и не потеряли в продуктивности. Секрет их успеха — в эффективном менеджменте, прозрачных ожиданиях с обеих сторон и атмосфере, где все нацелены на результат, а не на слежку.

Офис в целом не панацея: если команда неэффективна на удаленке, при насильном возвращении в офис мы получаем лишь иллюзию контроля и еще больше недовольных коллег. Тут работает правило: чем больше внешнего давления, тем больше готов на уловки сотрудник.

А чем больше сил тратится не на работу, а на обход контроля, тем хуже общие результаты, тем сильнее подрывается лояльность к работодателю, бренду и вообще ко всей команде. В такой культуре недоверия прекрасно приживается недобросовестный поливоркер.

{{slider-gallery}}

Поэтому хорошим решением для борьбы с хаслерами будет не закручивание гаек, а обновление системы найма.

Начать стоит с довольно простых вещей. Безусловно, поливоркеры бывают разной степени наглости (помним, что есть и порядочные!): одни будут откровенно врать, другие постараются о чем-то умолчать, а третьи честно скажут, как обстоят дела. Поэтому важно на собеседовании задавать прямые вопросы о параллельных проектах и не пугаться, если соискатель признается, что они у него есть.

Например, кандидат может сказать, что строит стартап в свободное время, но готов полноценно работать у вас ближайшие годы, пока изучает отрасль и копит на свое дело, — разумеется, это будет не хаслер, а высокомотивированный сотрудник, который дополнительно развивается в нерабочее время.

Честный ответ — это отличная возможность на берегу договориться, как можно и нельзя использовать рабочее время. И решить, как будете следить за соблюдением баланса (если будете).

Дальше полезно узнать, как человек распределяет рабочее время. Например, брать на удаленку человека, который раньше никогда так не работал, рискованно: у него нет привычек самоорганизации. И потом, бывают сотрудники, которые всегда онлайн, но, по сути, не работают. А бывают те, кто выдает классный результат, даже если не сразу отвечает в чате. Поэтому важно узнать привычки и распорядок дня кандидата, чтобы понять, впишется ли он в команду.

Всегда спрашивайте, чего человек ждет от работы и команды, наблюдайте, как он реагирует на то, что вы рассказываете о компании. Чем обтекаемее формулировки, тем больше вероятность, что ему не особенно интересно установить контакт и узнать команду, — и это может быть сигналом, что он вовсе не собирается погружаться в работу.

Не менее важно обсудить с соискателем его финансовые цели, зарплатные ожидания и, если уместно, образ жизни. В сети много информации, как правильно вести такие переговоры, и почти все научились чуть-чуть завышать планку на собеседованиях. Так что человек, заведомо соглашающийся на зарплату, которая не покрывает его базовые расходы, с высокой вероятностью будет подрабатывать где-то еще.

Еще один момент, ключевой для отбора честных кандидатов, — разработка критериев оценки специалистов. Так, отсекающие требования могут отпугнуть хороших кандидатов, а искусственные «N лет опыта» создают стимул накручивать его. Лучше ставить понятные рынку метрики, которые можно проверить разными способами и которые по-настоящему вам важны: например, опыт в конкретной сфере, если вы понимаете ее специфику, или навыки работы с определенным инструментом.

Желательно давать тестовые задачи, а еще лучше — тестовый день (оплачиваемый), договариваться об испытательном сроке с конкретными целями. По моему опыту, крайне мало работодателей формулируют реальный и понятный план на этот период, хотя очень важно мягко, но уверенно обозначить, что от первых результатов зависит будущее новичка в компании. Ведь, если все пойдет не по плану, у вас есть законное право уволить свеженанятого сотрудника с записью в трудовой «Не прошел испытательный срок», так же как и у него есть возможность уйти без особых отработок.

Даже аккуратное напоминание, что вы четко знаете, чего ждете, и понимаете, как это проверить, станет барьером для тех, кто не собирался задерживаться и нормально работать.

В целом старайтесь не только отбирать людей на входе, но и выстраивать процесс дальше. Чем лучше вы знаете, что делают ваши сотрудники — не каждую минуту, а глобально по результатам и навыкам, — тем меньше шанс, что вас обманут. Если вся команда в постоянном контакте, если у вас есть код-ревью, обмен знаниями и осмысленные живые летучки, поливоркеру будет сложнее скрываться.

Главный скилл в борьбе с «плохими» поливоркерами — умение распознавать манипуляции и газлайтинг: «Ой, я просто не так понял», «Ой, а мне так сказали», «Ой, а я же предупреждал».

Второй полезный навык — умение давать обратную связь. Это совершенно недооцененная компетенция, о которой много говорят, но на деле немногие умеют спокойно и при этом четко зафиксировать проблему, объяснить, чего они хотят и какого результата важно достигнуть.

Еще один навык — умение договариваться. Совмещение работ и ситуация на рынке ни для кого не сюрприз, и честный кандидат может сказать: «Я буду работать у вас, но у меня есть две параллельные работы». А вы можете ответить: «Без проблем, если сможешь достигать таких-то показателей и быть на связи в такие-то часы». Именно умение услышать друг друга, открыто обсудить потребности и зафиксировать понятные правила сотрудничества закладывают долгосрочные, доверительные отношения.

Вот три типичные рабочие ситуации, где пригодятся эти навыки, чтобы вычислить недобросовестного поливоркера.

Когда кандидат упоминает о подработке, важно сразу неконфликтно, но внятно уточнить (конечно, если это принципиально для вас), что рабочее время — только для задач вашей компании. А если уж нужно отвлечься на другие дела, скажем съездить на встречу по стороннему проекту, лучше заранее согласовать с руководством.

Если кандидат искренне соглашается с вашими правилами игры, это хороший знак, начинает увиливать — первый ред флаг.

Когда хаслера ловят на сторонних задачах или имитации занятости, он обычно апеллирует к ценности самостоятельности и свободе от микроменеджмента. В этом случае важно не игнорировать и не горячиться, а четко донести до сотрудника, что его действия нарушают изначальные договоренности и это вас, как руководителя, не устраивает.

Добейтесь от сотрудника подтверждения, что подобные ситуации не повторятся. Обычно на этом этапе хаслер соглашается на любые условия, ведь сопротивление только усиливает подозрения. Дальше дайте человеку шанс исправить ошибки, но не поддавайтесь на жалость и манипуляции.

Хаслер неизбежно снова ловчит, снова попадается, и тогда руководителю нужно твердо обозначить, что несоблюдение договоренностей становится систематическим. Спросите, в чем дело, и предупредите сотрудника, что следующее подобное нарушение (если оно будет по его вине) расцените как прогул со всеми вытекающими, вплоть до риска увольнения. Так вы покажете, что наблюдаете за ситуацией и открыты к диалогу, но ждете конкретных результатов.

И пожалуй, самое сложное: от руководителя требуется умение адекватно и комплексно оценивать происходящее. Возможно, были поставлены нереалистичные цели. Возможно, вы слишком привязываетесь к правилу «от 10 до 19» и не смотрите на сами результаты. Но если все же ваши запросы объективно разумны и достижимы, а сотрудник так и не выполняет обещанное, значит, это не ваш человек, даже если он ни разу не поливоркер.

В общем, удаленка обнажила не слабость формата, а уязвимость процессов: там, где нет прозрачности, доверия и грамотного менеджмента, легко приживаются мошенники. Побеждают же компании, которые умеют не контролировать каждую минуту, а выстраивать и поддерживать понятные договоренности, создавать культуру ответственности и доверия, подбирать людей по ценностям, а не по красивым скриптам. Это и станет настоящим конкурентным преимуществом бизнеса в новой реальности.