.gif)

Егана Джаббарова

«Я решила, что буду просыпаться

для того, чтобы писать»

для того, чтобы писать»

Автор одной из самых интересных книг прошлого года, «Дуа за неверного», исследовательница, поэтесса и прозаик Егана Джаббарова — новая героиня A-list SETTERS Media 2025. По нашей просьбе с ней поговорил литературный критик Максим Мамлыга и расспросил про старые писательские привычки и новый роман об опыте эмиграции.

Чувствуешь ли ты себя писательницей, поэтессой? Считаешь ли ты себя профессиональным автором?

Это интересный вопрос. Есть некоторая профдеформация: когда ты филолог, кандидат наук, когда большая часть твоей жизни была отдана академии, ты как будто всегда испытываешь какую-то неловкость, даже стыд и страх перед тем, чтобы именовать себя писательницей. Это что-то, что тебя всегда завораживало, что казалось тебе зоной удивительного, и тебе неловко присоединять себя к ней. Ну как писательница... Это Марина Ивановна Цветаева, про которую я диссертацию написала. А я, что я, ну рядом постояла.

В то же время я прекрасно понимаю, как человек, знакомый с современными gender studies, что отчасти эта неловкость и стыд связаны с патриархальностью, с тем, что долгое время женщинам отказывалось в присоединении к литературному полю как таковому. Поэтому я стараюсь бороться с собой и все‑таки идентифицировать себя как писательницу, преодолевая природную стеснительность и профдеформацию. Более того, в первую очередь — даже как поэтессу, а не автора прозаического текста, хотя знаю, многие воспринимают меня ровным счетом наоборот. Тут дело в том, что прозаическое воздействие всегда шире, чем поэтическое, к поэзии присоединяется меньшее число читателей. Поэтому совершенно естественный процесс, что как прозаика тебя знают больше, чем как поэтессу.

А помнишь, когда ты начала писать, задумалась о письме? Помнишь, с чего все началось?

У меня есть классная история. Первый в жизни художественный текст — хотя понятно, что сейчас с натяжкой это говорю, — был написан, когда мне было десять лет. Я взяла школьную тетрадку и начала в ней писать какие-то безумные фантастические рассказы, в которых я нещадно плагиатила героев. В одном и том же рассказе у меня могли оказаться герои из «Гарри Поттера» и герои из какого-то рандомного фильма — мне казалось, что так и должно быть. Потом я в порыве нежности подарила эти тетрадки своей подруге. Даже не знаю, что с ними случилось, надеюсь, она их уничтожила.

Первый же поэтический текст я написала в 14 лет. На меня какое‑то безумное влияние оказал Лермонтов, я просто обалдела, как кувалдой по голове. Я читала его как в горячке и написала стихотворение, и называлось оно, конечно, «Демон». Это произведение было, естественно, мистическо-драматического свойства, написано было очень плохо. Однако это был важный для меня момент — я вдруг поняла, что мне нравится работать со словесной материей.

Осознание, что письмо — это работа и дело, пришло значительно позже. Это совпало с филологическим факультетом, тогда, ну, половина нашего потока хотела стать писателями.

Я же хотела стать переводчицей-синхронисткой и на русское отделение попала по счастливой случайности. Я прошла на романо-германское направление на платное отделение, мне нравился английский, а тут лето и выбор — мне позвонили и сказали, что на русскую литературу я прохожу на бюджет. Его я и выбрала из гуманистических соображений: мне было жаль отца, наверное, глупо выбирать платное, когда есть бесплатное. И не зря — я позже поняла, что, вообще‑то, меня эта область прикалывает больше, чем английский язык. И тут произошел какой‑то шифт, какое‑то изменение, какое‑то понимание, что мне нравятся слова не просто как нарядные игрушки, а как материалы, как штука, с которой можно что‑то делать, с которой можно работать. Появилось уже как будто некоторое обязательство перед словами, это почти как вступление с ними в брак. С тех пор я все еще пребываю в этих отношениях, и это самые долгие мои отношения.

А как ты вообще ощущаешь слова? Как ощущаешь язык? На что они похожи?

Это похоже на глину и на источники сероводорода. Когда я была на Тайване, я ходила в такое место, где были сероводородные ванночки. Все усаживались вокруг, погружали туда ноги и радостно сидели, довольные жизнью. Тебе пощипывает ноги, ты чувствуешь не всегда приятные эмоции, но в какой‑то момент отключаешься, и единственное, где ты хочешь пребывать и одновременно находишься, — это здесь. Мне кажется, слова — это что‑то похожее. Слова могут быть не всегда приятными, с ними не всегда просто работать, иногда они ставят тебя в тупик, иногда они требуют от тебя какого‑то сверхусилия, иногда они не находятся, и тебе в отчаянии надо их искать. Но все равно, как бы это ни было сложно, каким бы этот материал ни был капризным, он все равно тебя радует и удивляет.

Надо сказать, что у меня был еще один выбор. Я действительно хорошо пела в школе, могла заниматься оперой. Но мне всегда казалось, что слова более любопытны. Меня завораживает в идее текста и вообще словесности, что все писатели используют одни и те же буквы, один и тот же материал, но как он по‑разному работает, по‑разному воздействует — просто в зависимости от того, в каком порядке ты располагаешь слова. В музыке есть нотный рисунок, есть какие‑то партии, которые должны только так петься, а здесь круче. В работе со словом больше свободы, много удовольствия, радости и одновременно эмпатии. При этом, когда ты производишь эту работу, ты говоришь не только с самим с собой, со временем, с потенциальным читателем, но и с теми, кто до тебя эти слова писал.

В таком случае я не могу не спросить, как для тебя связаны поэзия и музыка. Когда-то в древности они были не отделены друг о друга — ты чувствуешь нечто похожее?

Это в какой‑то степени очевидная связь. И то и другое, работает с фонетическим рисунком, с интонационным рисунком. И в том и в другом есть ритм, и в том и в другом звучание — такая же важная часть воздействия, как и его написание. В моем случае легкая разделяющая черта в том, что ты можешь эту музыку внутри текста ломать, перестраивать, реконструировать. У меня довольно редко встречаются силлабо-тонические стихи — не потому, что я их не уважаю или презираю, но мне действительно интереснее работать с более сложными ритмическими конструкциями, делать текст таким, чтобы его звучание, его фонетический орнамент были неочевидными, чтобы его нужно было осязать по‑другому.

Кстати, в тюркской или азербайджанской традиции поэзия и музыка были связаны, существовали поэты-ашуги. Поэзия не была письменной, она была устной — например, ашуги часто выступали на свадьбах или на каких-то торжествах. Они должны были тут же уловить атмосферу и создать произведение, связанное с женихом и невестой или связанное с обстановкой, и с этим же ровно связаны чайхана и майхана — там поэт должен был уметь на музыкальном инструменте играть.

Поэзия и музыка — сестры. Другое дело — как ты располагаешь их по отношению друг к другу и к себе.

Посоветуй, пожалуйста, нашим читателям: если хочешь познакомиться с поэтессой Еганой Джаббаровой, то с чего лучше начать?

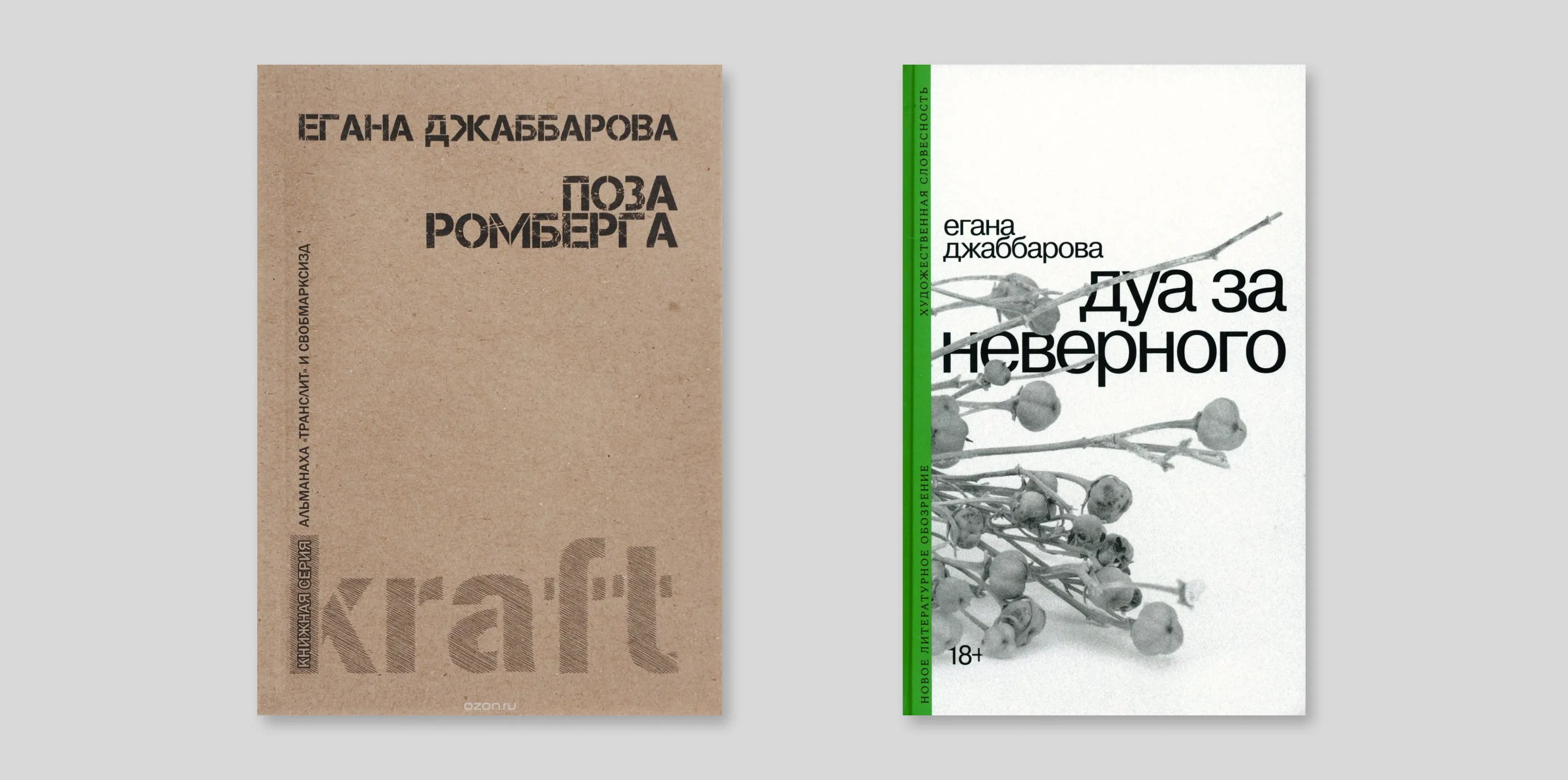

Я все-таки назову «Позу Ромберга», поскольку это первая моя-моя книга. Мне кажется, что «Босфор» все-таки слабый, это была дебютная книжка, в ней было очень сильное влияние редактора, я была очень в себе не уверена, мне нужно было за кого-то ухватиться. Позже я все-таки поняла, что поэтическое слово тогда интересно и плодотворно, когда в нем не присутствует сильная рука редактора или какой-то столбик, за который ты держишься. Наоборот, невесомость, ощущение, что ты как бы существуешь только сам с собой и словами, — оно рождает что-то любопытное.

Такой книгой для меня стала именно «Поза Ромберга», там я шла ровно за собой. Редактором этой книги, которая помогла ее составить, подсказала какие-то важные вещи, была Екатерина Симонова. Я до сих пор считаю, что она лучший редактор за всю мою жизнь. Она не заглушала мой голос, помогла текстам работать сильнее. Эта книга хорошо показывает две важные составляющие моей поэтики — сосуществование в ней исламской, мусульманской, восточной традиций и в то же время сосуществование даже не угнетенных голосов, но голосов уязвимых. Мне всегда важно, чтобы в моем поэтическом пространстве и не только поэтическом существовало место, убежище — в том смысле, что в нем могут, должны звучать голоса тех, кто обычно лишен возможности говорить и возможности быть услышанным. Мне кажется, если человек готов к этим двум соседствующим вещам, то ему будет интересно читать мои книги.

Книги Еганы Джаббаровой

Расскажи подробнее про какое-нибудь одно стихотворение.

Я расскажу про цикл «Поза Ромберга», поскольку писала его в достаточно драматических обстоятельствах. Он был написан в 2017 году, когда мне наконец‑то смогли поставить диагноз. Я находилась в той самой больнице, месте действия цикла, ГКБ № 40, в палате, в которой лежали очень тяжелые женщины. Это были пациентки со вторично прогрессирующим рассеянным склерозом, женщины, которые уже теряли функциональность и были в очень непростых состояниях. Я была в очень сильной депрессии, не понимала, как из нее выбраться, до тех пор, пока мне не дали достаточно очевидный совет: «Почему бы тебе не писать об этом? Просто пиши о том, что происходит». И я стала писать, ходить по отделению, по каким‑то пространствам этой больницы и записывать диалоги с людьми — с соседками по палате, с чуваками, которые курят в саду, хаотическим образом фиксировала то, что происходило, а затем превращала это в поэтический цикл. Именно поэтому в цикле так много голосов реальных людей, реальных историй. Это помогло мне вытащить саму себя, этот цикл помог мне не утонуть, стал для меня спасательной шлюпкой.

Я не мыслила «Позу Ромберга» как способ сублимации или арт-терапии. Все‑таки художественное пространство — это не арт-терапия, его нельзя воспринимать как пространство, в котором ты просто рассказываешь проблему. Для этого есть дневник, лучшая подруга. Мне было важно, чтобы их голоса, их опыт, их боль перемололись и стали частью эстетического поля — не знаю, удалось ли мне это сделать в конце концов.

В какой-то момент я поняла, что поза Ромберга — это поза поэта. Неустойчивость, закрытые глаза, вытянутые вперед руки, незнание того, что происходит, невозможность осязать, видеть стопроцентно — это поэтическая поза в каком-то метафизическом, в каком-то глобальном смысле.

Так для меня это все соединилось, родился цикл, родилась книжка. Мне кажется, она будет любопытна не только тем, кто проживает непростой опыт болезни, но и просто всякому человеку, которому интересно погрузиться в какую‑то художественную действительность и в ней побродить.

В твоей первой прозаической книге довольно много посвящено опыту болезни, опыту физического и душевного состояния в этом случае. Хочешь рассказать об этом опыте сейчас?

Одна из претензий к автофикциональной литературе, к литературе, которая работает с травматическим опытом, — «Почему мы должны читать о человеческих страданиях?». Дилемма, которой задаются некоторые критики, если автор пишет о сложной судьбе, — «Означает ли это, что я должен любить его книжку?». На мой взгляд, это глупый вопрос, поскольку автор имеет право писать об абсолютно любом опыте. Другой вопрос — какой опыт в таком случае ценный? какой мы можем превращать в литературу, а какой нет? и кто это решает?

Мне кажется, совершенно неважно, какой опыт ты берешь в качестве источника для своей работы, — важно, как ты об этом пишешь, что ты производишь в художественном поле и как это влияет на читающих и на литературное поле. Каждый раз, когда я получаю претензии, что моя работа ограничивается тем, что я очень откровенно написала об опыте своей болезни, я в корне с этим не согласна. Я считаю, что «Руки женщин моей семьи были не для письма» и «Дуа за неверного» — это не просто пересказ травматического опыта, это художественная работа. И если кому‑то это неочевидно, наверное, я не хочу и не буду объяснять, почему это художественная работа. Поэтому я стала меньше говорить об опыте болезни и его репрезентации, я устала от замечаний.

При этом я продолжаю считать, что очень важно, когда автор работает с зоной уязвимого, с частями остросоциального поля не для пресловутой повестки — дело вообще не в ней.

Искусство в целом способно порождать эмпатию, очень важно, чтобы искусство порождало некоторое побуждение к действию. Так мы присоединяемся к разному опыту, к разным картинам мира.

Какие главные события повлияли на тебя в жизни? Что, как ты считаешь, из твоей биографии тебя сформировало?

Я понимаю, почему ты задаешь этот вопрос. Это очевидно: я много работаю с полотном биографических событий собственной жизни. Я думаю, ключевые из них видны на примере романов.

Понятно, что болезнь была одним из самых масштабных трансформирующих опытов в моей жизни вообще. Это прямое изменение твоего тела, это напрямую влияет на твою функциональность, это полностью перекраивает твою действительность. Как автобус, сбивший Фриду Кало, — только моя болезнь работает иначе, в моем случае она крадет понемногу, но ты чувствуешь, знаешь, что у тебя что‑то украли. В моем случае это не могло не повлиять не только на уровне темы — мне кажется, это сильно повлияло на то, как я вижу действительность. Благодаря этому мне не было страшно писать. Когда ты понимаешь свою конечность не просто как страх, а как вещь очень конкретную, ты понимаешь: ну а чего бояться. Не получится — окей, получится — супер.

Второй момент, который меня серьезно трансформировал, — это опыт существования в пограничье между двумя культурами. История про этническую сложность, так как ты растешь в лоне все‑таки другой культуры, бесконечно ощущаешь свою шероховатость, невозможность встроиться ни туда, ни сюда, там ты уже недостаточно свой, здесь ты никогда не будешь своим. Эта расщелина очень сильно на меня влияла, отчасти поэтому я стала много читать из постколониальных и деколониальных исследований, мне нужно было найти какие‑то ответы. Этот вопрос идентичности, своего трикстерства коренным образом повлиял на мой язык, начиная с сосуществования разных языков внутри текста и заканчивая тем, как работает образность.

И наконец, всякая потеря нас трансформирует, но потеря брата была глобальной по очень многим причинам. Я подступалась к этому тексту очень долго. Наверное, с момента, когда он умер, и до момента, когда я написала этот текст, прошло лет пять. Когда мы работаем с потерей, нам нужна эта дистанция, иначе мы будем проживать ретравматизацию и захлебнемся в этой боли. Это действительно невозможно изъять, это напрямую влияет на мой язык, влияет на мое письмо, и мне кажется, что это окей.

На всех людей, на всех пишущих людей так или иначе влияет их биография. Другой вопрос — насколько это очевидно зрителю или читателю. В случае с автофикшеном это прозрачное или полупрозрачное стекло; в случае с фикшеном это более плотная материя.

Познакомилась ли твоя семья с твоими текстами? Как они на них отреагировали? Есть мнение, что написание художественного текста отделяет нас от обстоятельств и людей. Написание этих романов, стихотворений — оно тебя приблизило к семье или отдалило от нее?

Насколько мне известно, моя семья не читала мои тексты. Моя сестра, кажется, начинала читать первую книгу, но я не знаю, дочитала она или нет. Она бросает любую книгу на пятой странице, только если это не Стивен Кинг — он единственный, кто удостоился чести быть прочитанным полностью.

Это нормально — они всегда немного с удивлением относились к тому, что я пишу. Мне кажется, им это до сих пор непонятно. Вот есть врачи, юристы, бухгалтеры, а есть странные люди, которые непонятно чем занимаются, писатели в их числе.

Здорово, когда близкие понимают и уважают то, что ты делаешь. Но если это не так, это окей. Это не означают, что они перестают быть мне близкими или что я перестаю их любить. Семья — это удивительная вещь потому, что в ней та самая любовь являет себя во всю силу. Во‑первых, ты рационально не можешь объяснить, за что и почему ты их любишь, а во‑вторых, это история о том, что вы можете быть очень непохожими, но эта любовь друг к другу — она есть. И мне кажется, главный посыл моих книг в том, что они о любви. И я очень рада, что Тлостанова, которая писала предисловие к тексту «Руки женщин моей семьи были не для письма», очень точно поняла, что это не тексты-претензии, не тексты как счет, не тексты-пощечины — это был текст-любовь, в котором ты понимаешь то, что с тобой происходит, принимаешь обстоятельства, принимаешь тех, кто тебе близок такими, какие они есть. С этой точки зрения книги оказали на меня воздействие: не то чтобы мои родные стали ближе, но я их как‑то поняла. Мне кажется, в этой детской истории, когда нам кажется, что родитель — это какой‑то идеальный человек, который все знает, все может, мы забываем, что он тоже имеет человеческое тело, уязвимость, слабость, он может не знать, что делать, может быть в растерянности.

Как ты сейчас живешь?

Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я сейчас живу не в России, так получилось. Не сказать, что это простой опыт, не сказать, что мне это легко дается. Вообще, этот опыт миграции и перемещения — это травматический опыт. Радикально трансформирующий опыт. Мне кажется, я не до конца представляла, каких масштабов. Когда я видела, как люди об этом говорят и как они об этом рефлексируют, мне казалось, что они немного утрируют. Сложно поверить до тех пор, пока ты не переживаешь это сам. Сейчас, когда это стало моим телесным опытом, я знаю на сто процентов, что это серьезное переживание, радикальный стресс, который ни с чем не сравним.

Мне кажется, я до сих пор еще не восстановилась, я все еще чувствую себя скорее опустошенной, чем цельной, чувствую себя полой изнутри. Мне это сложно дается, вместе с тем я написала об этом роман не потому, что... Если бы я его не написала, я бы сошла с ума.

Это было единственное убежище, куда я могла уйти. Моя действительность в какой-то момент была настолько невыносимой, что единственное пространство, в котором мне хотелось находиться, — это были слова.

Третий роман — он растет из твоего опыта эмиграции?

Он напрямую связан с опытом эмиграции, с опытом бездомности, глобальной и частной. Я открывала глаза и хотела закрыть их сразу же, и в какой-то момент я решила, что буду просыпаться для того, чтобы писать этот текст. Это была единственная причина жить. И это сработало.

При этом третий роман очень сильно отличается от первого и второго текстов, прямо суперсильно. Он совершенно иной по природе, он очень сказочный. Отчасти это объясняется обстоятельствами его создания. Я пыталась сбежать в действительность поприятнее и читала огромный том тюркских сказок. Были еще дела, но они менее интересные.

Когда он выйдет?

Я очень жду этот текст, он должен выйти осенью 2025 года в издательстве «Новое литературное обозрение». Он гораздо сложнее композиционно устроен, он сложнее на образном уровне, там больше героев. Он густой, насыщенный, в нем соседствуют антиутопия, суфийские фольклорные предания, автофикциональный и поэтический тексты и при этом еще песенные тексты, поскольку во время работы над романом я слушала очень много старых национальных песен, внутри романа много таких музыкальных вставок, лежащих скорее в тюркской, нежели в русской традиции. Мне кажется, что это будет такое увлекательное путешествие для читателя, это не автофикциональный роман в традиционном смысле, это автофикшен, который буквально на глазах перестает быть автофикшеном. Несмотря на то что он описывает очень конкретный опыт, опыт потери, опыт покинутого дома и невозможность обретения дома, мне все‑таки хочется верить, что в нем есть много пространства любви, пространства радости во время странствий героини.

Мне очень интересно, какими будут отзывы на этот текст, как его прочитают другие и вообще какой будет его судьба. И интересный факт об этом романе: практически весь он писался в домах других людей, в поездах, самолетах, в разъездах. Мне очень любопытно, как он будет воздействовать на читающего, будет ли читающий ощущать это странствие внутри текста.

Твои тексты часто называют феминистскими и деколониальными. Насколько это верно? Предполагала ли ты такое прочтение, когда их писала?

По меркам времени и то и другое сейчас не звучит. Просто забавный факт.

Во-вторых, мне кажется, всякое упрощение, всякая попытка определить или запихать произведение в какую-то ячейку всегда меняет текст. Вместе с тем я понимаю, почему мои тексты так читают. «Руки женщин моей семьи были не для письма» не был написан как феминистский роман сознательно. Он получился органическим, случился таким потому, что он писался женским телом, и он не мог быть никаким другим.

Конечно, мне было важно воссоздать голоса угнетенных женщин, голоса женщин «стертых». В этом смысле роман возвращает им возможность говорить.

То же касается и деколониальности: не то чтобы я сознательно села и решила написать деколониальный роман. При этом для меня важно, чтобы мои тексты были написаны с позиции деколониального эстезиса, чтобы происходили реэкзистенция, возвращение утраченного опыта, возвращение утраченного чувственного восприятия в том числе. Тем не менее это не значит, что мои книги написаны как манифесты или памфлеты. Мне кажется, важно помнить, что, когда мы пытаемся что‑то определить, мы должны очень хорошо представлять, почему, в каком контексте мы используем термины, иначе все начинает неверно интерпретироваться и восприниматься угрожающим и опасным.

Как в тебе уживаются исследовательница и писательница?

Мне кажется, у меня это связано. Если бы я не занималась исследованиями, вероятно мое письмо было бы совершенно иным. Я думаю, что это влияет друг на друга, взаимопроникает, причем таким образом, что ты не видишь шов, не можешь понять, где именно он пролегает. Сложно отвечать на такие вопросы, эта граница не обнаруживается, она уже стерта.

Кто из авторов на тебя повлиял? Из чего сформировалась Егана Джаббарова?

Были арабская поэзия, узбекская поэзия, я очень их любила, собирала книжки. На меня повлияло, как там слова по-другому работали, по-другому звучали.

Из поэтов, которые стали большим открытием последнего времени, я назову Крейга Сантоса Переза с острова Гуам — я в абсолютном восторге от его поэтического пятикнижия, от того, как он работает с очень многими контекстами.

Еще это Орхан Памук, он произвел на меня какое-то гипнотическое воздействие. Это Низами и Курбан Саид, причем с последним интересная история, мне он больше интересен даже биографически, чем текстуально. А вот книжка Тома Рииса «Ориенталист» о Саиде была просто одной из моих самых любимых, я просто сошла с ума, когда ее прочитала. Я абсолютно влюбилась в Саида как в персонажа, как в человека. Его биография, его абсолютно сумасшедшая судьба меня потрясла.

Я помню, что у меня в детстве была рядом с домом библиотека, я туда очень часто ходила, мне нравилось выбирать книжки рандомно. В какой‑то момент я почему‑то стала брать книжки из секции с японскими писателями. Меня так поразило, как они пишут, как они по‑другому мыслят. «Человек, который живет в коробке» Кобо Абэ поразил меня просто на всю жизнь.

Понятно, что Лида Юсупова потрясла меня, когда я впервые прочитала ее стихи. Я была будто пригвождена на месте и была в большом шоке. В этом смысле поэтов я могу перечислять до бесконечности. Тут и Анна Глазова и ее совершенно дышащий мир — в нем все живое, все маленькое и все значительное, и это завораживает просто на всех уровнях. Сложно этот список ограничить, он кажется бесконечным.

Ну и понятно, что сказки я прочитала поздно — мне не читали их в детстве. У нас вообще была семья не очень читающая, книги были в доме разве что у деда, но это были медицинские издания. Поэтому я в детстве могла прочитать Фрейда, ну или книжку про конъюнктивит, или справочник про кожные заболевания. Только будучи взрослой, я обнаружила большие энциклопедии со сказками, я обожаю эти талмуды. Я их просто скачиваю и придумала себе смешную традицию читать вслух перед сном самой себе какое-то количество сказок. Это очень классный ритуал. Он как-то успокаивает, немного тормозит, дарит немного детское ощущение. Думаю, это совершенно уникальный опыт — читать сказку во взрослом состоянии. Попробуйте, это прикольно — почитать самой себе сказок, почему нет?

Книга Еганы Джаббаровой

«Руки женщин моей семьи были не для письма»

«Руки женщин моей семьи были не для письма»

Что тебя поддерживает?

Тайвань научил меня созерцанию, научил меня понимать, в чем удовольствие сидеть и смотреть на сакуру. Это становится очевидным, когда ты живешь в пространстве невероятной красоты, среди чайных гор, например. Сейчас я могу прийти в безумно красивое место и просто на него смотреть, это очень наполняет. Это дает ощущение, что мир всегда больше, чем что‑либо еще. Он будет всегда, он был до тебя и будет после тебя, он всегда прорастет, он всегда победит, и цветочки эти снова воспрянут. В этом много радости, чувствуешь вечность.

Это моя кошечка Карушка, я обожаю живых существ, кошек, собак. Когда я их вижу, я схожу с ума, я сразу начинаю их гладить, разговаривать с ними как с детьми. Очень люблю живое и хрупкое, живое и нечеловеческое. Так, я научилась понимать, в чем удовольствие, когда ты смотришь на птиц, на овечек. Это реально очень классно.

И наверное, это вода. Я очень люблю воду, я очень люблю бассейны, вообще обожаю плавать. Когда ты в воде, она тебе дает на доли времени ощущение, что есть только ты, вода и больше ничего нет. Это так классно прочищает мозг, просто офигенно. И даже просто смотреть на воду — это уже классно, это очень наполняющая практика.

Ну и когда мне очень тяжело, я люблю готовить, но что-то медленное. Например, когда ты делаешь хинкали, это долгий процесс, медитативный. И да, в отрыве от дома понимаешь, как здорово, когда есть где готовить. Это тоже привилегия отдельного рода.

Вот, выдала все свои секретики.