Постоянное обучение и повышение квалификации во взрослом возрасте — глобальный тренд не только на российском рынке. Причем большинство учащихся делают это в онлайне: уже к 2021 году онлайн-учеников стало больше, чем очных, и этот разрыв только растет. В 2025 году SETTERS EDUCATION провели масштабное исследование, чтобы определить, кто эти люди, какие у них потребности, цели и привычки в обучении. Методолог с десятилетним стажем на рынке Анастасия Горбатова анализирует результаты.

Мир меняется быстрее, чем когда-либо. Новые технологии, экономические сдвиги и автоматизация создают необходимость постоянного движения. По данным Всемирного экономического форума, почти 45% профессиональных навыков обновляются каждые пять лет — задачи, подходы и сами профессии перестраиваются на глазах.

Чтобы сохранить устойчивость в этой турбулентности, люди все чаще стремятся иметь несколько смежных ролей и компетенций, а не одну узкую специализацию. Освоение новой сферы дает чувство контроля и свободы — возможность самостоятельно управлять карьерой, а не зависеть от внешних изменений.

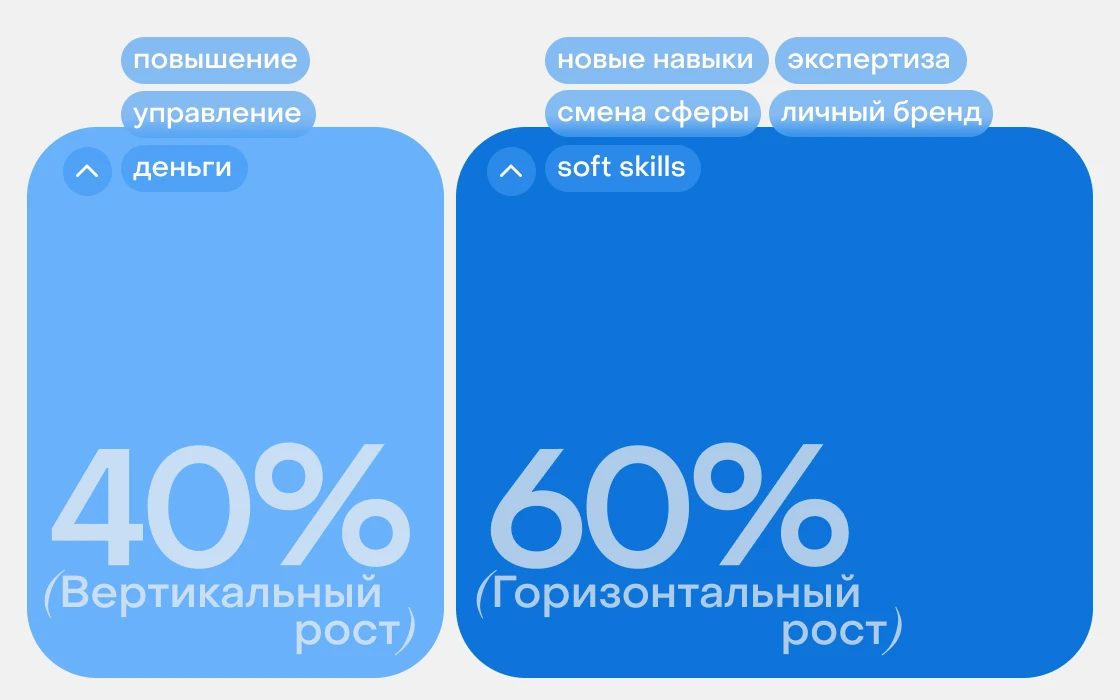

Исследование, проведенное SE показало: 60% респондентов учатся не ради повышения, а чтобы расширить пул своих навыков, сменить сферу деятельности или укрепить личный бренд.

{{slider-gallery}}

Постоянное обучение выгодно не только самим сотрудникам, но и компаниям. Если специалист выгорает или его роль перестает быть востребованной, работодатель может переобучить его внутри компании, сохранив опыт, лояльность и вовлеченность.

У этого явления даже есть название — рескиллинг: приобретение новых навыков с целью перехода на смежную должность: например, бизнес-тренер может стать публичным спикером, а преподаватель — психологом.

Таким образом, обучение становится ключевым инструментом не просто развития, а устойчивости — как личной, так и корпоративной. Оно помогает людям адаптироваться к миру, где единственная постоянная величина — это изменение.

В общем, мы живем в такое время, когда нужно постоянно бежать, даже чтобы оставаться на месте. В итоге сотрудники вырабатывают привычку к обучению, и оно становится неотъемлемой частью жизни — превращается в life learning. Поэтому последние несколько лет возникла тенденция к обучению и развитию даже вне прямых карьерных задач. Большой популярностью пользуются продукты, прокачивающие мягкие навыки, такие как умение общаться, презентовать себя, разрешать конфликты и управлять своим временем.

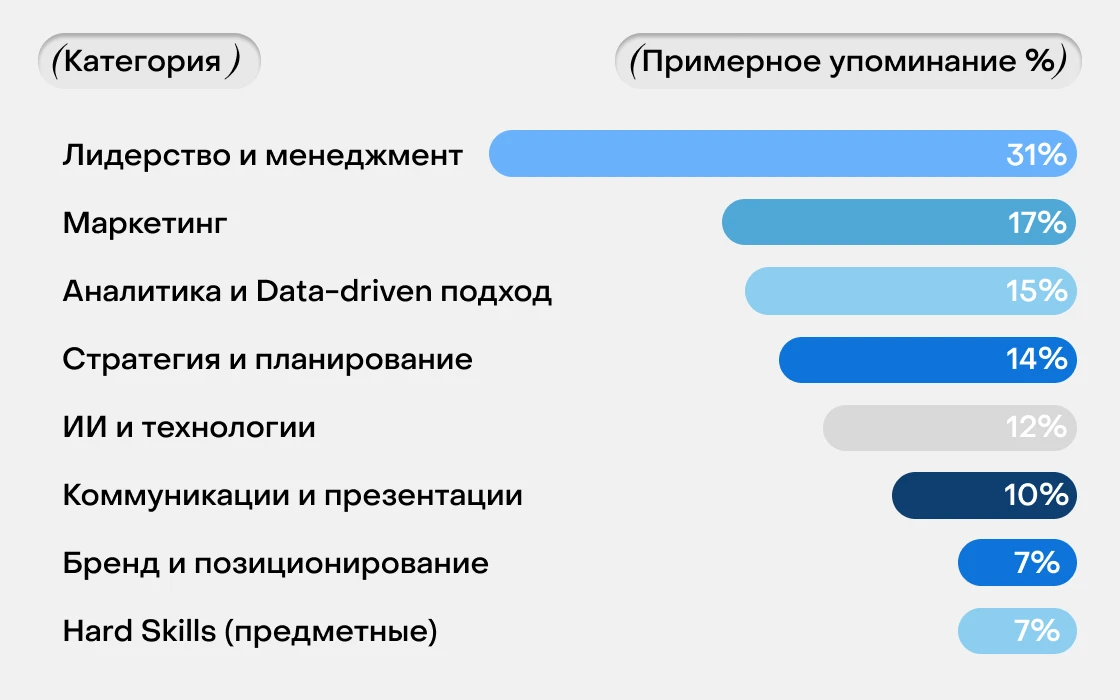

В исследовании SETTERS EDUCATION это тоже нашло отражение: всего 6% опрашиваемых выбрали в качестве интересующей их темы обучения hard skills, то есть навыки, необходимые конкретно в их профессии. И большая часть (37%) выбрали лидерство и менеджмент.

{{slider-gallery}}

Все это говорит о том, что сам подход к работе меняется: сотрудник ищет не стабильность и развитие внутри своей узкой специализации, как раньше, а возможность гибко управлять своей карьерой и жизнью. И работодателям важно это понимать и перестраивать свой подход, исходя из новых тенденций.

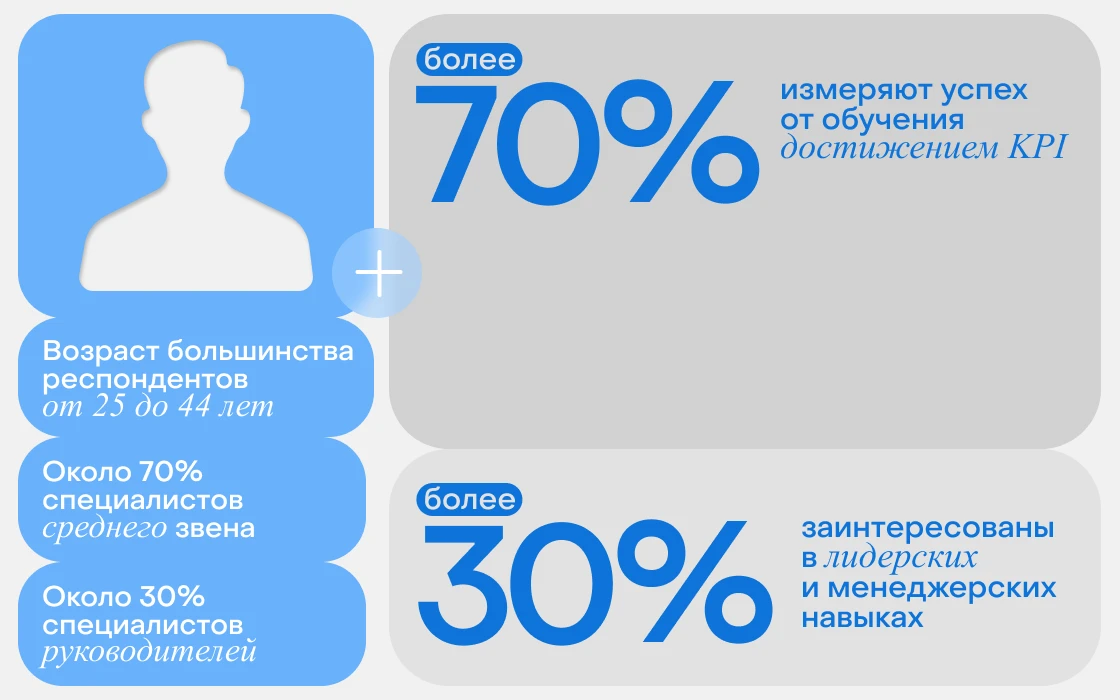

Немного цифр из исследования SETTERS EDUCATION.

{{slider-gallery}}

А как работодатели относятся к потребности своих сотрудников в обучении? Готовы ли инвестировать в их рост и развитие? По данным исследования Lerna, в ходе которого были опрошены 7000+ компаний из 20+ сфер, в 2024 году 80% компаний выделили бюджет на корпоративное обучение. То есть это уже обязательный минимум, а не роскошный максимум.

И одна из тенденций в крупных компаниях с большими бюджетами на обучение — не просто отправлять работников на тренинги пару раз в год, а строить полноценную систему образования: внутренний корпоративный университет. По данным исследования НИУ ВШЭ, к 2023 году в корпоративных университетах учились около 110 тыс. российских сотрудников — скорее всего, сейчас это число еще выше.

При этом если сами образовательные структуры становятся системными, разветвленными и продуманными, то получаемые знания — более точечными. Противоречия тут нет: когда работодатель или сам сотрудник понимает, каких конкретных навыков ему не хватает, он может быстро закрыть потребность с помощью обучения по узкой тематике.

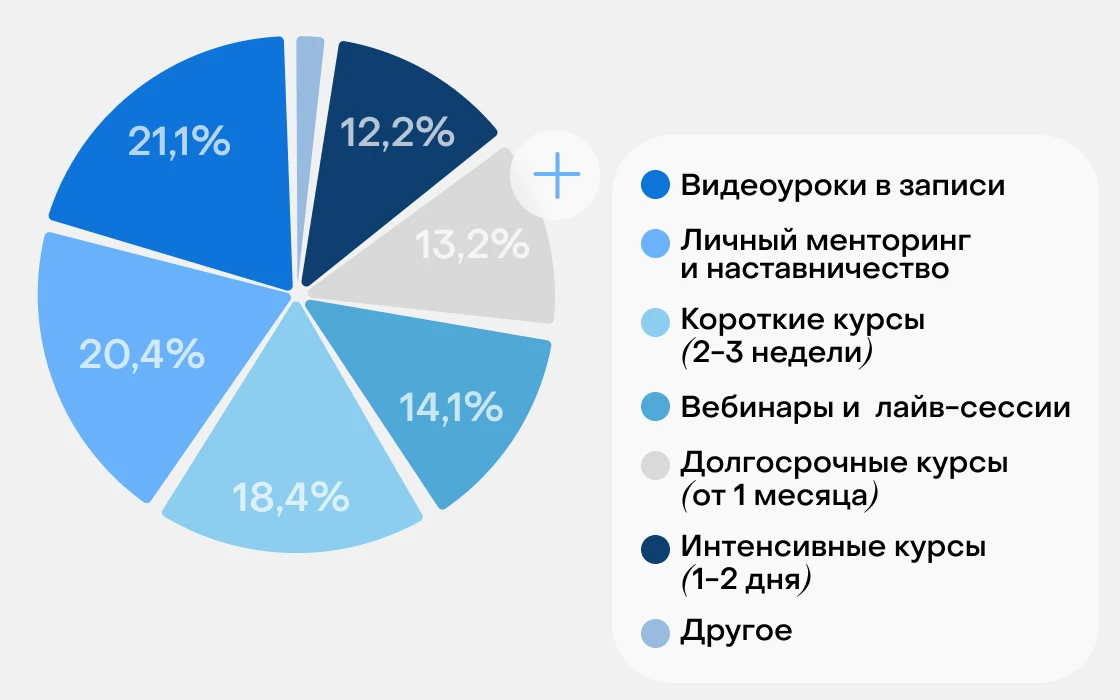

Например, 30% опрошенных в рамках исследования SETTERS EDUCATION предпочитают проходить короткие курсы по конкретным навыкам продолжительностью до трех недель либо интенсивы длиной один-два дня.

{{slider-gallery}}

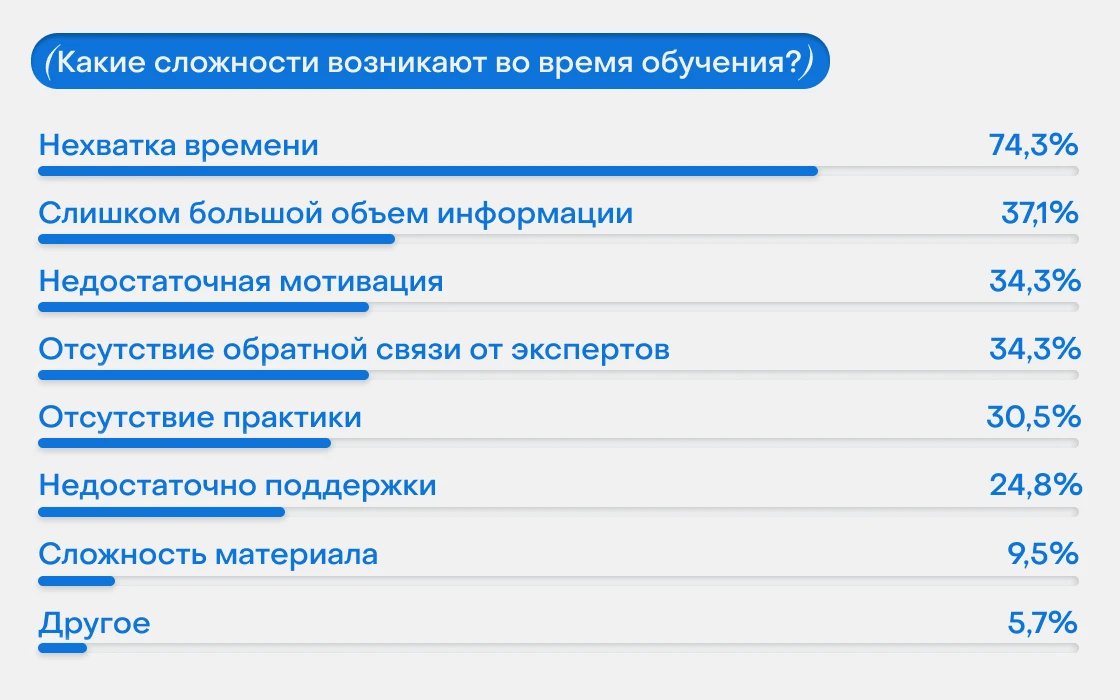

Связано это в первую очередь с проблемой нехватки времени: о ней говорят почти 75% участников исследования.

{{slider-gallery}}

Отсюда постоянный рост интереса к микрообучению. Разберемся, какие еще факторы способствуют этому интересу.

Микрообучение стало не столько удобным способом подачи материала, сколько методологическим ответом на запрос современного человека. И это не деление уроков на тиктоки по одной минуте, а полноформатное обучение, где каждый блок закрывает конкретную потребность. Подача в виде микромодулей никак не мешает продуманной траектории и применению эффективных методических инструментов.

Как микрообучение отвечает запросам целевой аудитории?

Мы все постоянно заняты. У нас просто нет времени проходить полноценное фундаментальное обучение на несколько месяцев или лет.

Можно быстро получить навык и сразу применить его на практике. Краткий формат помогает решить конкретный запрос, тут же внедрить новые скиллы в работу и увидеть результат.

Легко адаптировать обучение под себя, как конструктор. Взрослые учатся асинхронно, в удобном месте и в удобное время, выбирая только темы, которые точно нужны в работе.

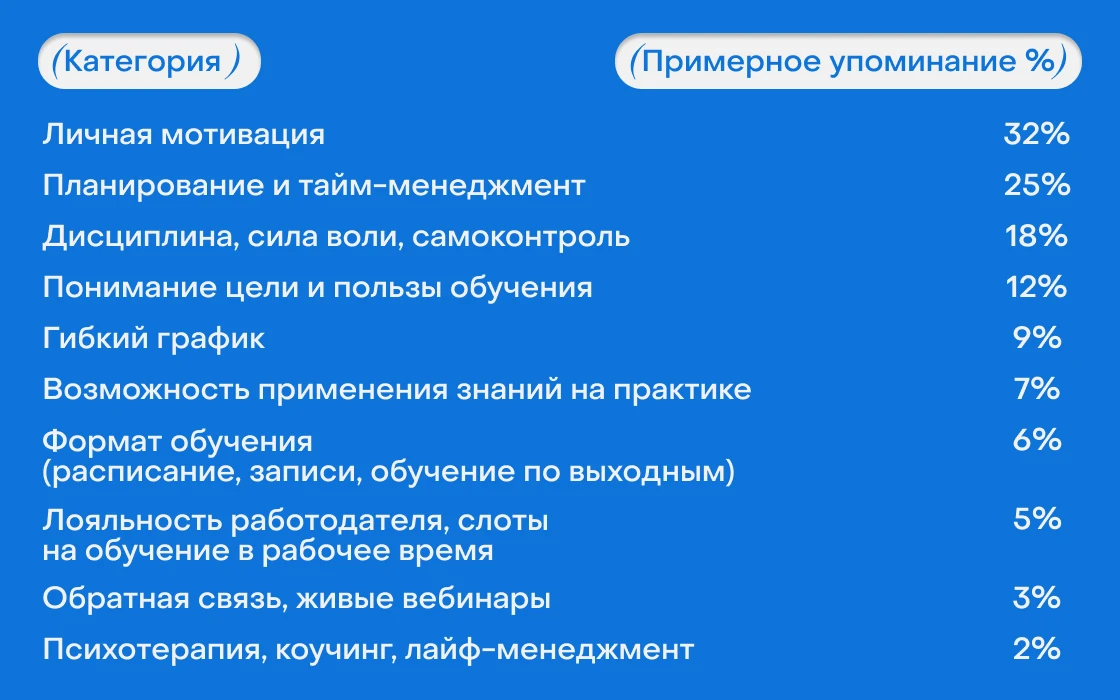

Проще сохранить высокую мотивацию. Взрослых никто не заставляет учиться из-под палки, приходится мотивировать себя самостоятельно. Об этом говорит и треть респондентов исследования SE. Мотивировать себя проще, когда обучение поделено на небольшие фрагменты: материал лучше усваивается, а внимание легче удержать.

{{slider-gallery}}

Развиваются навыки обучения во взрослом возрасте. Если после окончания университета навык учиться был частично утерян, проще вернуть его, начиная с мини-форматов.

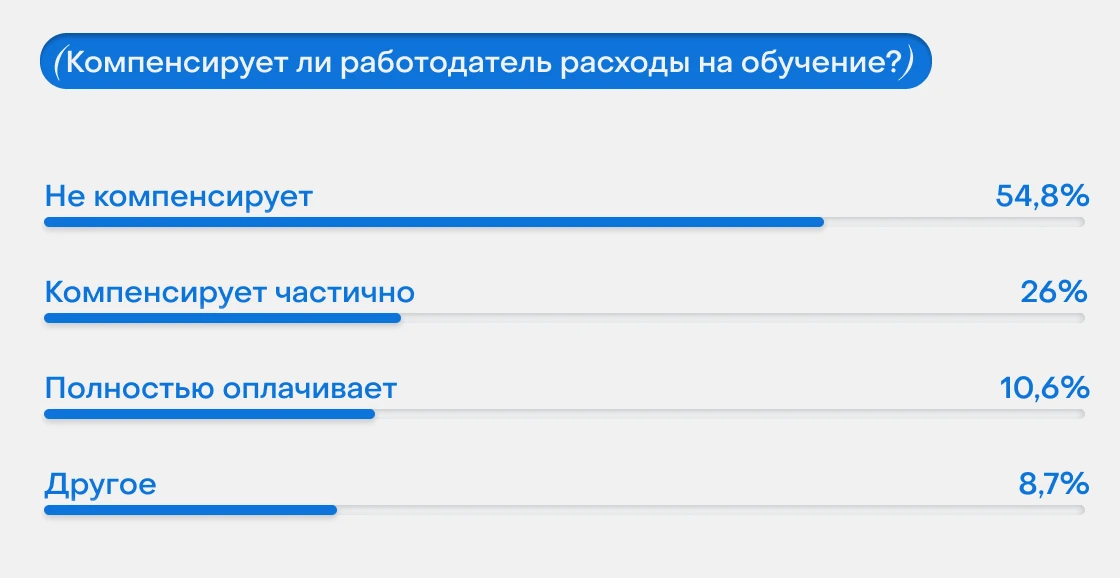

Стоимость обучения ниже. Почти 40% респондентов исследования SETTERS EDUCATION отмечали, что стоимость для них является одним из ключевых факторов выбора: продолжительные курсы сопоставимы по цене с годом обучения в университете, при этом более чем половине участников работодатель никак не компенсирует расходы на учебу.

{{slider-gallery}}

Разумеется, у него есть и недостатки.

1. В таком формате невозможно получить новую профессию с нуля. Микролернинг помогает оттачивать отдельные навыки, он не сможет дать фундамент в абсолютно незнакомой области.

2. В формате микрообучения сложнее прокачать практические навыки, особенно связанные с мелкой моторикой. Закреплять их учащемуся нужно будет самостоятельно, то есть важно обладать высоким уровнем ответственности и мотивации.

Несмотря на все преимущества, многие все еще относятся к микрообучению с предубеждением, противопоставляя его форматам, к которым привыкли в школе и институте: долгие лекции, объемные конспекты, комплексные задания после блока. Тем не менее за последние семь-восемь лет появилось много исследований, доказывающих, что микрообучение снижает когнитивную нагрузку и материал усваивается лучше.

Например, в 2024 году в Индии провели исследование среди 104 студентов программы MBA в возрасте от 21 года до 26 лет: одна группа применяла в обучении микролернинг, другая — училась по старым проверенным методам. Студенты, которые учились по микромодулям, не только сдали тестирование заметно лучше, чем учившиеся традиционным способом, — их удовлетворение и вовлеченность тоже были выше.

Ценность микрообучения понимают даже такие крупные игроки, как Высшая школа экономики. Еще в 2022 году университет стал вводить Micro Degree (микро квалификации) — короткие программы, которые дают возможность получить точечные навыки в конкретной отрасли, чтобы презентовать себя работодателю для решения определенных задач. Это, например, исследователь в EdTech, специалист по спортивному праву, менеджер по управлению инвестиционными проектами.

Скорее всего, распространение микрообучения как основного формата неизбежно: сотрудникам нужно постоянно обновлять навыки, а работодатель не может ждать, пока они получат новое высшее образование. Те, кто родился в XXI веке и сейчас выходит на рынок труда, уже привыкли воспринимать информацию фрагментарно, и легче адаптировать форматы обучения под них, чем перестраивать сложившиеся привычки.

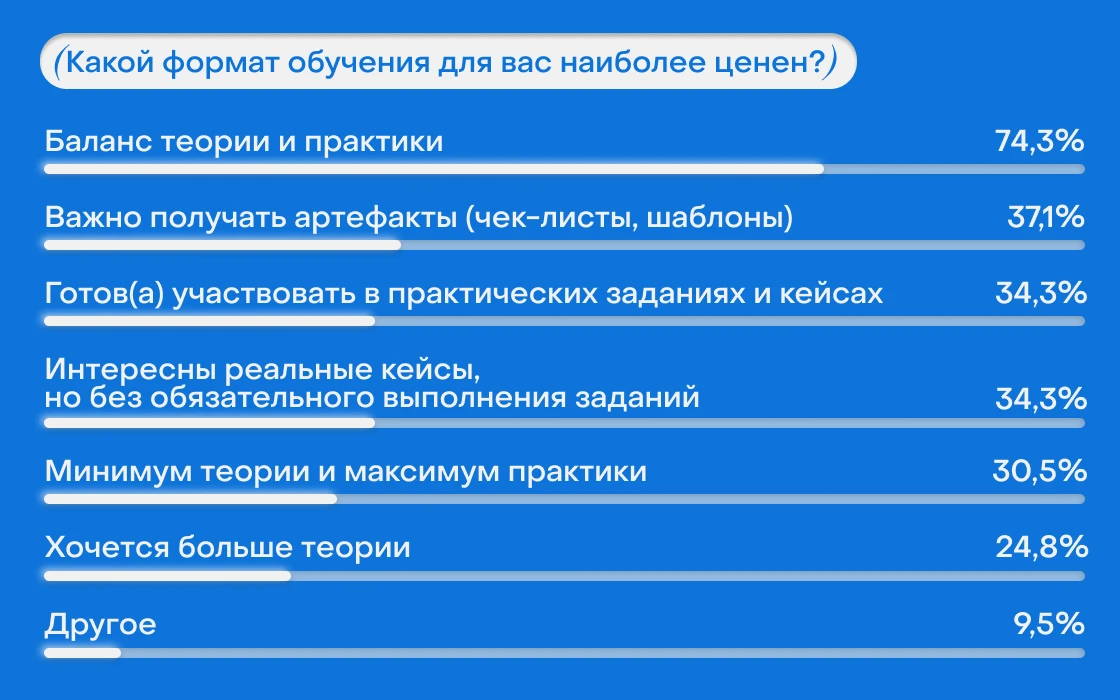

Выгодно микрообучение и работодателям: вместо того чтобы тратить большой бюджет на комплексную программу, можно создавать отдельные модули по самым востребованным темам и сразу применять новые навыки сотрудника в работе. Практикоориентированность — один из ключевых запросов респондентов исследования SETTERS EDUCATION.

{{slider-gallery}}

Обязательно качественно и регулярно отдыхайте: чтобы эффективно усваивать информацию, нам необходимо делать перерывы, расслабляться и переключаться.

При участии Кристины Радомской